転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- やってみました 記者たちの職業体験ルポ 科学者

やってみました 記者たちの職業体験ルポ 科学者

2009/12/24

遺伝子銃にワクワク

自分のような「理系オンチ」が、最先端の科学研究をきちんと理解できるだろうか-。二年前から岡崎市明大寺町の自然科学研究機構の取材を担当し、自問し続けてきた。子どものころから抱える苦手意識を克服できればと、科学者の仕事に挑んだ。

訪れたのは、同機構の生理学研究所。目の網膜に関する論文が世界的科学誌「ネイチャー」に掲載されるなど活躍中の小泉周准教授(37)と、支援員の森藤暁さん(35)=バイオサイエンス博士=が快く、受け入れてくれた。

実験室で、小泉准教授から「ネギの細胞にGFPの遺伝子を導入してもらおう」と指示が出た。ネギの細胞を観察するための作業だ。同じ原理で動植物の細胞も観察できる。GFPといえば、昨年のノーベル化学賞を受賞した下村脩博士がオワンクラゲから発見した緑色蛍光タンパク質。現代の科学実験に欠かせない物質だ。

森藤さんから「これを使って」と渡されたのは「遺伝子銃」。名前の通りピストル型の実験器具。幼少時、玩具の銃を手にしたときのようにワクワクした。

GFPの遺伝子が入った“弾”を装てんし、ネギの皮に狙いを絞る。高鳴る鼓動を感じつつ、引き金を引いた。「バーン」という衝撃音が響き、ヘリウムの圧力で、弾がネギの細胞に打ち込まれた。

ネギを持って、顕微鏡室へ。小学校の理科の授業で経験があるプレパラート(標本)作りをした。ネギの薄皮をピンセットではがし、スライドガラスの上にのせる基本作業だが、十数年ぶりのためか、指先が思うように動かない。

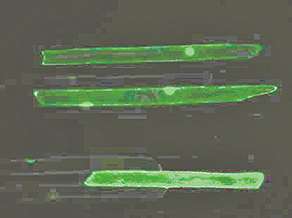

森藤さんの助けを得て、何とかプレパラートを完成し顕微鏡にセット。部屋の照明を消して、顕微鏡をのぞき込んだ。手元のハンドルでピントや倍率を調整すること数分。ついに、感動の瞬間が来た。GFPを取り込み、鮮やかな緑色の光を発するネギの細胞をこの目で確かめた。

「この光は下村先生の試行錯誤のたまもの」と森藤さん。「私たちには、世界の誰も知らない、未到の領域を目指す喜びがある。だから、いつも成功するとは限らない研究も続けられる」。小泉准教授の純粋な目に、文系の心が揺さぶられた。(相坂穣)

【メモ】生理学研究所の研究者のほとんどは自然科学系の博士号を持つ。教授を目指す若手の多くはまず「ポスドク(博士後)」と呼ばれる任期付き研究員になる。彼らの年収は400万円台が中心。同世代の民間企業の研究職に比べれば薄給という。科学界の目下の関心事は、研究費が政府の事業仕分けの対象に挙がったこと。「日本科学の将来を奪わないでほしい」と全国の研究者が再考を訴えている。

- 遺伝子銃でGFP遺伝子をネギに打ち込む小泉周准教授(左)と森藤暁さん=岡崎市の自然科学研究機構生理学研究所で

- 取材時に遺伝子銃で打ち込んだGFP遺伝子によって緑に輝くネギの細胞

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人