転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【生活図鑑】増える生活保護 雇用悪化で「働ける世帯」も受給

【生活図鑑】増える生活保護 雇用悪化で「働ける世帯」も受給

2009/10/08

生活保護の受給者・世帯が増え続けています。高齢化や母子家庭の増加に加え、不況の影響で派遣切りなどによる失業者の受給が増えているためです。生活を保障するとともに早期の就労支援が求められます。また、政府が早期に「母子加算」を復活させる方針を示しています。実情をまとめました。

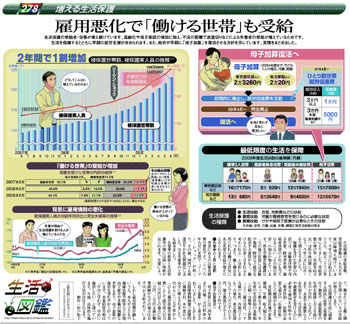

生活保護の受給者数、受給世帯数は一九九五年度以降増え続けています。今年六月には約百七十万人、約百二十三万世帯に上りました。受給者数の伸び率(対前年同月比)は昨年秋以降に高くなり、今年六月には8・6%増となりました。

保護を受けた世帯の内訳では、高齢者世帯や母子世帯、障害者世帯、傷病者世帯のどれにも当てはまらない「その他の世帯」の割合が増えています。厚生労働省保護課は「その他の世帯には高齢や傷病、障害など就労を阻害する要因がなく、働ける人が多く含まれると考えられる」と分析します。つまり、働く機会を得られれば働ける状況にある世帯の受給が増えたとみられます。

●失業率の上昇と連動

背景にあるのは雇用情勢の悪化です。二〇〇八年九月に米国で「リーマン・ショック」が起こり、その後、国内でも派遣切りが社会問題化しました。完全失業率の上昇も続きました。

失業率の推移と生活保護率の間には深い関係が見られます。失業によって、働きたくても働く機会を得られない人の受給が増えています。

生活保護は生活に困窮する国民に必要な保護を行う制度で「最低限度の生活を保障し自立を助けるのが目的」とされています。衣食や光熱費などを扶助する「生活扶助」や義務教育を受けるのに必要な費用を扶助する「教育扶助」、医療が必要な場合の「医療扶助」など八種類があります。

受給額は居住地や家族構成、年齢、収入額などによって異なります。本年度の生活扶助の基準額(月額)は標準三人世帯(三十三歳の男性、二十九歳の女性、四歳の子ども)の場合、東京都区部などで十六万七千百七十円、地方郡部などで十三万六百八十円です。

●母子加算復活へ

母子世帯には〇四年度まで月額二万円程度の「母子加算」が上乗せされていました。しかし社会保障費抑制策で段階的に減額され、本年度から完全に廃止されました。代わりに〇七年度から「ひとり親世帯就労促進費」として就労収入が月額三万円以上の場合に同一万円、三万円未満か職業訓練中などの場合は五千円が支給されています。

しかし雇用情勢が厳しいうえ、本人や子どもの健康状態や障害などが理由で就労や求職が困難な世帯もあり、母子加算の復活を望む声が上がっています。長妻昭厚労相は「年内と言わず、早めに復活したい」と述べています。今後、具体的な施行方法が注目されます。

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人