転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【社会】従業員が裁判員に…「柔軟対応」中小企業は約3割

【社会】従業員が裁判員に…「柔軟対応」中小企業は約3割

2009/06/08

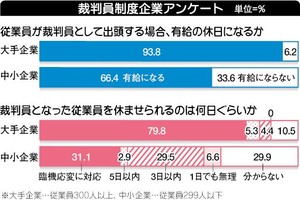

5月に始まった裁判員制度で、裁判員に選ばれた従業員に仕事を休ませられる日数について、大手企業(従業員数300人以上)の約8割が「臨機応変に対応できる」として、必要日数に応じて柔軟に対応する考えを示す一方で、中小企業(同300人未満)は約3割にとどまることが、中日新聞社が5~6月、中部9県の約700社を対象に行った企業アンケートで分かった。従業員が少なく人繰りが難しい事業所ほど、制度への抵抗感が強いといえそうだ。

「国の制度である以上、臨機応変に対応するしかない」(卸売・小売業)。ある大手企業は臨機応変に対応できると回答しつつ、“義務感”を強調する。

「1日でも無理」という回答は大手企業ではゼロだった。だが、中小企業では6・6%もあり、「不況で人件費を極限まで削っている中、1人でも休まれると業務への影響が大きい」(製造業)と切実な声を漏らす。

企業の規模を問わず目立ったのが、国に休業補償を求める意見だ。「従業員に数日でも仕事を離れられるのは大きな痛手。国は理解しているのか」(サービス業)との疑問も上がる。

また、裁判員や裁判員候補者として裁判所に出頭する従業員に有給休暇を認めるのは大手企業の93・8%に上る一方、中小企業は66・4%と差がついた。大手企業の中には、有給休暇ではなく、「出勤扱い」にして、有給休暇を消化せずに済むように配慮し、従業員がより積極的に裁判員制度に参加しやすいようにしている金融機関もある。

裁判員を務めるために休暇を取ったことを理由に解雇したり不利益な扱いをしたりすることは裁判員法で禁じられている。だが、中小企業には「有給休暇を使うのはいいが、取引先に迷惑を掛ければ本人の評価に響く」(卸売・小売業)と本音を漏らす企業もあった。

アンケートは、5月18日~6月5日、中部9県に本社や拠点を置く企業を対象に電子メールとファクスで実施。大手企業114、中小企業592の計706社から回答を得た。中小企業については、主に愛知中小企業家同友会の協力で回答を回収した。

(中日新聞)

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人