転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【くらし】育休からの復帰 職場で情報共有 大切に

【くらし】育休からの復帰 職場で情報共有 大切に

2025/02/05

パートナーの協力 不可欠

新年度、子どもが保育園や幼稚園に入園することを機に育児休業から復帰するという人もいるだろう。だが、育児と仕事との両立に不安はつきもの。職場復帰にはどんな準備や心構えが必要なのか、NPO法人「女性と仕事研究所」(大阪)が養成する育休後シニアアドバイザーの石倉和美さん(47)に聞いた。

◇ ◇ ◇

石倉さんが強調するのは、仕事と子育ての両立に「唯一無二の正解やノウハウはない」ということ。勤務先の規模や事業内容、育児環境など、育休取得者が置かれている状況は人それぞれだからだ。

では、どうすれば一人一人の事情に即した育休復帰ができるのか。石倉さんは、復帰前の段階で事業主に対して「自身が置かれている環境をきちんと共有することが大切」と説く。どんな働き方を望んでいるのか、背景にある理由も含めて事業主が把握する必要があると訴える。

伝えるべき情報は▽祖父母の協力が得られるかどうか▽夫婦が同居か別居か▽子どもの障害や医療的ケアの有無-など。こうした情報共有が不十分なままだと「『育休復帰者は十分に働けないんでしょ』と上司が勝手に決めつけ、簡単な仕事しか任せないような過剰な配慮につながってしまう」。育休復帰者のモチベーションを下げてしまいかねないという。

また、復帰するタイミングで、そのパートナーも自身の勤務先にこうした事情を伝えることが必要だ。例えば、父が日勤で、母が夜勤もあるシフト勤務という共働き世帯の場合では、子どもの送迎は父のほうが行きやすくなる。「女性と男性の双方が働き方を変えないといけない」と指摘する。

当事者だけでなく、周囲もできるだけ理解を深めることが必要だ。

石倉さんによると、高齢世代には女性が出産後すぐに職場復帰することに無理解な人もおり、「外野の声に悩んでしまう場合がある」。また職場で他の従業員に業務のしわ寄せが行き、復帰者が「子持ちさま」などとやゆされることもあり得る。事業主には「仕事をサポートする側もきちんと評価してほしい」と注文する。

とはいえ、十分に準備して育休から復帰しても「直後はどうしても心が折れそうになるものだ」と石倉さんは言う。子どもの体調不良などに直面して「両立なんて無理」と精神的に追い込まれるケースは少なくない。「子どもはやがて手がかからなくなり、長い視点で見れば、後からでも仕事は充実させられる。まずは家事を省力化するなどして生活に慣れていって」と呼びかけている。

◆支援制度 活用を

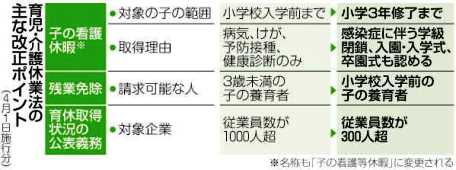

仕事と育児の両立を巡っては、昨年5月に改正された育児・介護休業法が、今年4月1日から段階的に施行される。両立のための措置が拡充される。

4月の施行では「子の看護休暇」が見直され、対象の子の範囲が小学校入学前から小学3年修了までに拡大。病気やけがなどだけでなく、感染症にともなう学級閉鎖や入園・入学式への出席が理由でも取得できるようになる。労働者の残業免除についても請求可能な対象者が拡大されるほか、3歳未満の子を育てる労働者がテレワークを選べるようにすることが事業主の努力義務になる。

石倉さんは「育休から復帰する人にとって追い風になる。大まかでいいのでポイントを理解し、利用できる制度がないか検討してみて」と話す。

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/06/20

- 【愛知】終業と始業の間 しっかり休息を

- 2025/06/13

- 【くらし】介護離職防げ 企業の挑戦 名古屋鉄道 相談窓口や休暇 拡充

- 2025/05/22

- 【くらし】年30人死亡 職場の熱中症防げ

- 2025/05/01

- 【三重】四日市の病院、大学院在学中も給与 診療看護師育成へ「特待生」

- 2025/04/23

- 【愛知】医療・介護従事者ら悲鳴 パワー カスタマー セクシュアル ハラスメント深刻

- 2025/04/17

- 【地域経済】格差縮小も大手との競争厳しく 中小「新卒が採れない」

- 2025/04/10

- 【地域経済】春闘2025/中小賃上げ率5.28%

- 2025/04/05

- 【愛知】カレー対決で新入社員結束 西区の企業研修

- 2025/03/19

- 【経済】食充実したオフィスで働きたい!会社員ら調査 コロナ禍も影響

- 2025/03/13

- 【社会】男性育休 日本一 福井県庁 取得2%未満→60%超