転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【くらし】「職場改善」に医師ら疑問 12月導入のストレスチェック

【くらし】「職場改善」に医師ら疑問 12月導入のストレスチェック

2015/07/06

◆「一度の面接で判断は困難」

労働者の精神的な不調を防ぐため、従業員50人以上の企業を対象にしたストレスチェック制度が、12月に義務化される。労働安全衛生法改正によるもので、定期的な検査でストレスの高い人の治療につなげたり、職場の環境改善に活用することを目指す。しかし、現場の精神科医や産業医からは「実効性のある制度になるとは思えない」「職場がギスギスするのでは」と懸念する声が多い。

ストレスチェックが義務化されるのは、職場のストレスが原因でうつなどの精神的な疾患にかかり、休業する人が多いためだ。

厚生労働省によると、仕事が原因で精神に障害を受けたとして労災補償を請求した件数は、2014年度に過去最高の1456件を記録。前年度比47件増だった。

このため、メンタルヘルス対策に取り組む企業は増えており、13年には前年より13・5ポイント上昇し61%。国は八割以上の取り組み目標を掲げている。

ところが、6月に大阪市であった日本精神神経学会のシンポジウムでは、制度義務化に対する批判が相次いだ。

日本精神科産業医協会の共同代表を務める渡辺洋一郎医師(大阪府茨木市、渡辺クリニック院長)は、この制度に外部の精神科医がかかわるには限界があると強調。「その人の性格や会社のことを知らずに、一度だけの面接指導で事後処置の意見書を書くのはきわめて難しい」と訴えた。

精神科医は、精神的な疾患を診断する訓練は積んでいるが、メンタルヘルスの不調の予防ははるかに広い対象。労働関係の法規や職場の集団心理学などについても知識は十分ではないという。「この制度は、うまくいけば労働者にも事業所にもいい結果をもたらすが、普通にやるだけなら職場の不信感、不安感の増大、労使トラブルの増加につながる」と訴えた。

産業保健の分野に詳しい北九州古賀病院の中村純院長も「むしろメンタルヘルスの充実に逆行するのではないか。ストレスチェックに、労働者は正直に回答するのだろうか。企業で個人情報が本当に守られるのか」と疑問を呈した。

シンポジウムとは別に、産業医の立場から制度を疑問視するのは、なごや産業医事務所代表の新井孝典医師(42)だ。「名義だけの産業医も多い。何をやっていいか分からないのが本音だと思う」と、制度の土台が不十分なことを強調。企業向けのセミナーなどでは、ストレスチェックを請け負う企業からの売り込みが激しくなっていることに触れ、「すぐに導入せず、12月から半年の猶予期間は様子を見た方がよい」とアドバイスしているという。

精神科医の懸念に対して、厚生労働省産業保健支援室は「制度を適切に実施するために、具体的な実施方法を説明していくとともに、医師に対する研修会も開催したい」としている。

◆問診票を基に面接指導

ストレスチェックは、仕事の負担度や最近の体調、上司や同僚との会話の頻度などを、労働者が問診票(国推奨は57項目)に記入。総点数が高いと「高ストレス者」と認定され、本人が希望すれば、医師(産業医や精神科医)の面接指導を事業所(勤務先)に申し込める。

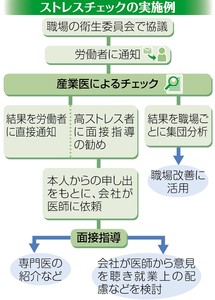

面接指導の後、会社は医師の意見書を基に業務軽減などを検討し、職場ごとに集団分析を行う=図参照。特定の職場にストレスの高い人が集中する場合は、職場の環境改善が重要になるためだ。

(編集委員・安藤明夫)

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2026/01/16

- 【三重】介護人材確保へアイデア発表 伊賀白鳳高生 市長や事業所職員らに

- 2025/12/23

- 【三重】追う/職場環境の整備 急務 高年齢の労働者 けが増加

- 2025/12/12

- 【地域経済】愛知の中小 賞与35万2422円 冬季調査 前年比7690円減

- 2025/12/02

- 【愛知】お仕事チャレンジ 軌道に 「短時間 支援員同行 報酬」で自信

- 2025/11/19

- 【社会】カスハラ 来秋から対策義務 事例を明記、対応指針も

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?