転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【社会】羊水検査 最多を更新 13年2万件超 高齢妊娠が背景に

【社会】羊水検査 最多を更新 13年2万件超 高齢妊娠が背景に

2015/06/26

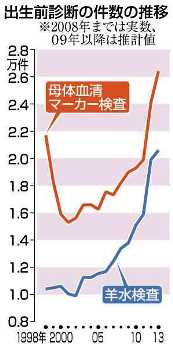

胎児の染色体疾患の有無を調べる羊水検査が2013年に約2万600件(前年比3%増)実施され、過去最多となったことが、国立成育医療研究センター(東京)の左合(さごう)治彦周産期・母性診療センター長らが実施した出生前診断に関する調査で分かった。染色体疾患がある確率を算出する母体血清マーカー検査も約2万6400件(同9・5%増)で最多。胎児の疾患の可能性が高まるとされる高齢妊娠を背景に出生前診断への関心の広がりが示された。

障害が判明した場合の人工妊娠中絶という倫理的問題も指摘され、正確な情報提供に基づき妊婦の意思決定を支える遺伝カウンセリングの重要性が一層高まりそうだ。

13年には高精度の新出生前診断も臨床研究として開始された。結果が陰性なら流産リスクがある羊水検査を回避できるため、同年の羊水検査の動向が注目されていたが、減少には結び付かなかった。左合センター長は「新出生前診断は実施施設や対象者が限られ、従来の検査を受ける人が増えたとみられる。検査への理解を深めるための遺伝カウンセリング体制整備や社会的な議論が求められる」と話した。調査結果は、千葉市で開かれる日本遺伝カウンセリング学会の学術集会で26日に発表する。

左合センター長らは1998年のデータから継続して収集。08年までは受託実績がある全ての検査機関を対象に実数を調べ、09年以降は実施件数全体の8~9割程度を占める主要機関分を把握した上で、推計値として出している。

羊水検査は98~02年に1万件前後で推移していたが、徐々に増加して12年には約2万件となり、13年はさらに約600件増えた。

◆カウンセラー養成を

元お茶の水女子大教授で臨床遺伝専門医の千代豪昭(ちよ・ひであき)さんの話 高齢妊娠や少子化に伴い、出生前診断へのニーズは今後ますます高まるだろう。妊婦の自律的な決断を支援し、検査技術の暴走を抑える社会的使命を持つ遺伝カウンセラーの養成と、遺伝カウンセリングの普及を急ぐ必要がある。出生前診断は赤ちゃんを選別するのが目的ではない。赤ちゃんを諦める場合もあるかもしれないが、それはたくさんの選択肢の中の一つとして考えるべきで、安心して赤ちゃんを産むことをサポートするためのものとして発展してほしい。

【出生前診断】

生まれる前に胎児の病気や染色体疾患の有無を各種検査で診断すること。妊婦から採血するだけで結果が出るものとして(1)染色体疾患の確率を算出する母体血清マーカー検査(2)ダウン症と18トリソミー、13トリソミーの3種類の染色体疾患を対象に「新出生前診断」として2013年に導入された母体血胎児染色体検査-があるが、いずれもふるいにかけるスクリーニング検査との位置付けで、陽性の確定診断には羊水検査が必要となる。妊婦のおなかに針を刺して羊水を採取する羊水検査は流産リスクが約0・3%あるとされる。

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2026/01/16

- 【三重】介護人材確保へアイデア発表 伊賀白鳳高生 市長や事業所職員らに

- 2025/12/23

- 【三重】追う/職場環境の整備 急務 高年齢の労働者 けが増加

- 2025/12/12

- 【地域経済】愛知の中小 賞与35万2422円 冬季調査 前年比7690円減

- 2025/12/02

- 【愛知】お仕事チャレンジ 軌道に 「短時間 支援員同行 報酬」で自信

- 2025/11/19

- 【社会】カスハラ 来秋から対策義務 事例を明記、対応指針も

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?