転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【地域経済】就活繰り下げ 51%反対 企業アンケート 半数近く「従わない」

【地域経済】就活繰り下げ 51%反対 企業アンケート 半数近く「従わない」

2015/05/02

中部の主要企業130社を対象に本社が実施したアンケートで、経団連が定めた採用活動の解禁時期を繰り下げた新指針に、回答企業の五割が反対していることが明らかになった。特にこれから始まる「選考活動」では半分近くが新指針に従わない姿勢を示しており、売り手市場感が強まるなか優秀な人材を確保したい企業の焦りが浮かび上がった。(坂田奈央)

◇ ◇ ◇

新指針の賛否では51%が「反対」と回答し、前年調査(19%)から大幅に増えた。「学生、企業ともに見極める時間が少ない」(自動車部品)「新指針への対応が各社まちまちでかえって長期化する」(同)「内定辞退者が増える懸念がある」(食品)などを理由として挙げており、実際に繰り下げてみると「ばたついている」(機械)のが実態のようだ。

経団連が狙いとする「学生の勉学時間の確保」には「理工系学生は卒業研究の時期に重なり、研究に専念できない学生が出てくる」(機械)との意見も。賛成意見のなかにも「初年度の実態を振り返る必要があると考える」(自動車部品)との指摘もあった。

すでに始まっている会社説明会などの広報活動については98%が新指針に従い「繰り下げた」と回答。ただ、選考活動は新指針通り「八月に繰り下げる」が54%にとどまり、「以前より繰り下げるが八月までは繰り下げない」(鉄鋼・金属)「他社や学生の動きを見ながら判断」(機械)などの「その他」が30%、「従来通り」が17%あった。

採用活動の繰り下げへの対策では(複数回答)、「大学主催の説明会への参加増」や「インターンシップ(就業体験)制度の拡充」など複数の対策を行う企業が多く、「選考手法の見直し」(機械)「企業見学会開催」(ブラザー工業)といった独自の取り組みもみられた。「特になし」と答えた企業は6社にとどまった。

海外の大学を卒業した学生や日本で学んだ留学生を採用する「グローバル採用」については、「実施していない」(47%)と「新卒定期採用の枠内で実施している」(45%)に大きくわかれ、「別枠で実施している」は9%だった。

◆女性管理職は4.5% 平均値

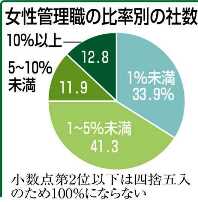

女性管理職の比率は、回答した109社の平均値で4・5%だった。管理職の定義が各社で異なるため単純比較はできないが、厚生労働省が調査した全国平均の6・6%(2013年度、課長級以上)より低い。比率別では1%以上5%未満が45社と最も多く、1%未満も37社あり、10%以上は14社だった。

女性管理職の比率目標を設定していたのは39社で、3~5年後に現状の2倍から3倍程度を目指すというものが多かった。このうちトヨタグループ各社などは経団連の要請で「女性の役員・管理職登用に関する自主行動計画」として公表している。

政府は「2020年に指導的地位に占める女性の割合30%を達成する」と成長戦略に明記しているが、この目標の実現を掲げたのは六社(他に1社がすでに3割超)で、いずれも「小売り・外食」「金融」だった。

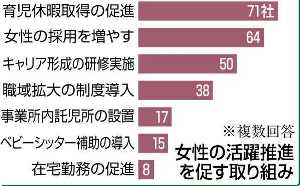

安倍政権が力を入れる女性の活躍推進に向けた取り組みでは、87%の企業が何らかの取り組みを始めていた=棒グラフ参照。選択回答以外では「女性をターゲットにした商品企画部署の設置」(三協立山)といった女性が能力を発揮しやすい場所を設ける動きが出ている。

女性の活躍に欠かせない男性の協力を引き出す施策を聞くと、配偶者が出産した男性に育児休暇の取得を勧めるとの答えが多く、管理職を対象とした研修や意識改革も目立つ。「早帰り運動の実施」(大垣共立銀行)や「配偶者も参加できる育休者向け復職準備セミナー」(デンソー)といった女性が仕事を続けやすい環境づくりも挙げられた。

【採用活動の新指針】

経団連は2013年9月、加盟する約1300社に16年度から大学卒などの採用活動で、会社説明会などの広報活動を3年生の12月から3月に、面接などの選考を4年生の4月から8月にそれぞれ繰り下げるよう新指針を示した。ただし守らなくても罰則はない。

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2026/01/16

- 【三重】介護人材確保へアイデア発表 伊賀白鳳高生 市長や事業所職員らに

- 2025/12/23

- 【三重】追う/職場環境の整備 急務 高年齢の労働者 けが増加

- 2025/12/12

- 【地域経済】愛知の中小 賞与35万2422円 冬季調査 前年比7690円減

- 2025/12/02

- 【愛知】お仕事チャレンジ 軌道に 「短時間 支援員同行 報酬」で自信

- 2025/11/19

- 【社会】カスハラ 来秋から対策義務 事例を明記、対応指針も

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?