転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【社会】夫の過労死無駄にせぬ 防止対策法施行

【社会】夫の過労死無駄にせぬ 防止対策法施行

2014/11/01

「立場超え」協議会参加へ

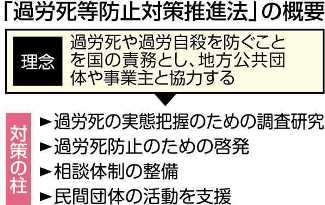

過労死の防止を国の責務と明記し、実態調査や対策のための財源を措置すると定めた過労死等防止対策推進法が1日、施行された。1988年に中学教諭の夫宏之さん=当時(52)=をくも膜下出血で亡くした神奈川県藤沢市の中野淑子(よしこ)さん(78)は、労使の代表らが対策の骨子を話し合う国の協議会に、遺族として加わる予定だ。「働く人の命を大切にする労働環境をつくるため、立場を超えて協力していきたい」と話している。 (皆川剛)

今年5月、立法の必要性を話し合う国会の委員会に、中野さんの姿があった。同僚を気遣い、膨大な仕事を引き受けて亡くなった宏之さんの遺影を手帳に忍ばせ、議論を見守った。

宏之さんは、千葉県船橋市の中学校で勤務中に倒れた。進路指導に加え、校務主任として校舎の修繕など16の業務を1人で担当。「クラスを担任する先生はなるべく生徒に関わるべきだ。事務作業は僕がやる」と話し、毎日大量の資料を家に持ち帰った。亡くなる前1カ月間の労働時間は298時間に上った。

労災申請の過程で、校長は「命令していない。中野先生が勝手にやった」と釈明した。倒れる直前、「頭が割れるように痛い」と更衣室に向かう宏之さんの姿を同僚が見ていた。中野さんは「職場の誰にも余裕がなく、『休んだら』と気遣うよりも仕事をこなすことで精いっぱいだった」と感じている。

過労死という言葉が知られるようになって26年。官民挙げての対策が本格化するが、働き方の実態は変わっていない。

経済協力開発機構(OECD)が6月に公表した調査では、日本の教員は週に平均54時間働き、33カ国・地域の平均の38時間を大幅に上回った。課外活動や事務作業の負担が特に多い。

過労死問題が社会に広がるのと同じ年月、遺族の支援や行政への陳情を続けてきた中野さん。「大切な子どもたちと向き合うため、まず教員自身が自分を大切にしてほしい」と話し、1人でも多くの人に関心を持ってほしいと願っている。

【過労死と過労自殺】 過労死等防止対策推進法は「業務の過重な負荷が原因の脳・心臓疾患による死亡、業務の強い心理的負荷が原因の精神障害による自殺」と定義。1988年、弁護士らが全国で電話相談を始め、米紙「シカゴ・トリビューン」が「日本人は仕事に生き、仕事に死ぬ」との見出しで報じ、社会問題として広く認識されるようになった。

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2026/01/16

- 【三重】介護人材確保へアイデア発表 伊賀白鳳高生 市長や事業所職員らに

- 2025/12/23

- 【三重】追う/職場環境の整備 急務 高年齢の労働者 けが増加

- 2025/12/12

- 【地域経済】愛知の中小 賞与35万2422円 冬季調査 前年比7690円減

- 2025/12/02

- 【愛知】お仕事チャレンジ 軌道に 「短時間 支援員同行 報酬」で自信

- 2025/11/19

- 【社会】カスハラ 来秋から対策義務 事例を明記、対応指針も

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?