転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【暮らし】どう防ぐ 介護離職(下) 相談しやすい職場に

【暮らし】どう防ぐ 介護離職(下) 相談しやすい職場に

2014/05/23

介護を抱えている中堅社員は多いのに、介護支援制度の利用は少ない-。「多くの職場に共通する課題」と、介護問題に詳しい識者は指摘する。本人が無理を重ねて仕事を続けられなくなれば、経験豊富な人材を失う企業にとっても痛手。誰でも当事者になり得ることを前提に、まずは相談しやすい職場づくりが大切だ。

「介護に関わっている社員がこんなに多いとは」

NTTドコモ(東京)の人事部ダイバーシティ推進室の花山隆之さんは、意外な数字に驚いた。花山さんらは今春、社員ら約1万5000人を対象にした介護に関するアンケートを集計。回答した約4900人のうち、500人が「いま家族の介護を抱えている、または何らかの形で介護に関わっている」と答えた。

うち50代が6割、40代が3割を占めた。課長以上の管理職は4割。一方、介護休業や介護のための短時間勤務を利用する社員は年間で「計10人以下」。比較的責任の重い立場の社員が、会社に知られることなく、介護と向き合っている現状が分かった。

アンケートは「5年後に介護を抱えている可能性」も尋ねたが、7割が「可能性が高い」と考えていることも分かった。「円滑に業務をしていく上で大きな課題」と、花山さんは受け止めている。ただ、「相談に来る人が少ない」ことが、組織の対応を遅らせる悩みの種。同社は仕事と介護を両立させるための社員向けセミナーを開催し、介護保険制度や介護休業の使い方などの周知を図っていく。

◇

介護支援制度が整備されている大手企業と比べ、経営の不安定な中小企業の労働者にとって、仕事と介護の両立はさらに難しい。「経営者が介護に理解がないと、退職に追い込まれることもある」と、荒川区男性介護者の会(東京)メンバーで、社会保険労務士の土屋広和さん(57)は訴える。

土屋さん自身も12年前、身内の介護に直面し、勤めていた出版社を45歳で辞めた。現在の仕事で、中小企業経営者に話を聞くと「従業員の介護問題まで考える余裕はない」との声も多い。「中小だからこそ、長年勤めた従業員は貴重な労働力のはず。経営者の意識が変わらなければならない」と強調した。

◆佐藤博樹・東京大院教授に聞く

個人の対応では限界がある介護問題にどう備えるか。ワークライフバランス(WLB)支援と合わせた対策を訴える、佐藤博樹・東京大大学院社会科学研究所教授(人事管理論)=写真=に語ってもらった。

働く人の介護問題が潜在化しやすい背景には、個人的なことを会社に伝えるのをためらう人が、中高年男性に多いことがある。さらにWLBを誤解して「介護をすると、仕事を減らさなければならない」と安易に考えてしまう。

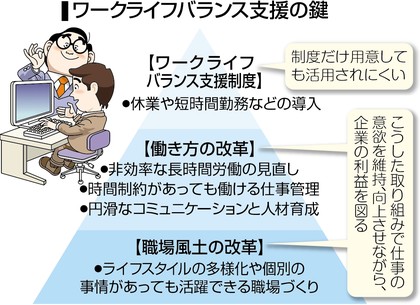

WLBの目的は、納得できる仕事ができ、仕事以外でやりたいこと、やらなければならないこともできるようにすること。共働き世帯や未婚者が増え、価値観も多様化している。必要に応じて時間を仕事につぎ込むのを期待する従来の職場管理から、限られた時間の中で仕事の価値を高める取り組みが、会社組織と労働者双方に求められる=図。

これは大企業に限らず、中小企業の経営にとっても重要なはずだ。小規模の方が働き手1人が欠ける影響度は大きい。介護問題を働き方を見直す機会ととらえ、職場改善や人材育成につなげた事例もある。

突然やってくる介護問題に企業側が備えるには、社員の40歳や50歳の節目に事前に情報提供をすることが大切になる。介護保険制度の仕組みや介護サービスの利用の仕方を伝え、本人が直接介護をできるだけしないで済むよう支援。介護休業で介護に専念してしまう人がいるが、仕事と介護の両立のための準備期間として活用してほしい。

(林勝)

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2026/01/16

- 【三重】介護人材確保へアイデア発表 伊賀白鳳高生 市長や事業所職員らに

- 2025/12/23

- 【三重】追う/職場環境の整備 急務 高年齢の労働者 けが増加

- 2025/12/12

- 【地域経済】愛知の中小 賞与35万2422円 冬季調査 前年比7690円減

- 2025/12/02

- 【愛知】お仕事チャレンジ 軌道に 「短時間 支援員同行 報酬」で自信

- 2025/11/19

- 【社会】カスハラ 来秋から対策義務 事例を明記、対応指針も

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?