転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【暮らし】派遣法改正案「同じ職場に3年まで」 安定雇用崩れる業種も

【暮らし】派遣法改正案「同じ職場に3年まで」 安定雇用崩れる業種も

2014/04/18

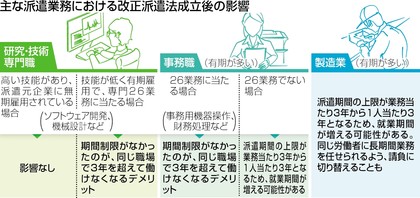

今国会で審議中の労働者派遣法改正案は、可決されれば多様な業務を担う派遣労働者にどんな影響を与えるのか。業界関係者によると、業務内容や技能によって状況が違うという。これを踏まえ、改正後を見据えた動きもあり、労働者のキャリアアップ支援が課題になっている。

◇ ◇ ◇

今回の法改正では、特に派遣期間が制限されていない「専門26業務」の労働者への影響が大きい。26業務には情報処理システム開発や機械設計、通訳、秘書、放送関連など専門的な職種が並ぶ。その中には事務用機器の操作や文書のファイリングといった、特殊技能がなくてもできる業務が含まれている。このため今までは多くの有期雇用派遣の事務職が、同じ職場で長年勤務できた。

改正案は26業務の枠をなくすため、他の派遣業務と一律に、同じ人が同じ職場で3年を超えて働けなくなる。派遣先企業に仕事が継続してあっても職場を離れねばならず、雇用の不安定化が懸念される。

「都市部なら新しい職場を見つけやすいが、勤務地と住所の関係が強く、雇用の受け皿が少ない地方では難しい」と、UAゼンセン人材サービスゼネラルユニオンの木村隆之副会長は指摘する。

改正案では、派遣元企業に雇用安定の取り組みを求めているが、実効性は不透明だ。これまで26業務が選定されてきた経緯や、今回の3年制限が出てきた背景には、派遣労働者の保護よりも、正社員の仕事が派遣に置き換えられないようにする目的(常用代替の防止)がある。

ただ、現在のように派遣社員の業務が限定され、職場で電話にも出られないなどの不都合はなくなり、働きやすくなる面がある。派遣期間の上限が、「1業務当たり3年」から「1人当たり3年」に見直されることで利点もある。これまで契約内容で雇用期間が制約されていた、26業務以外の派遣労働者は就業機会が増えるとみられる。

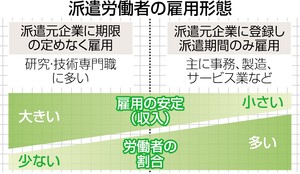

また、現在でも専門技能のある派遣労働者は技能レベルが雇用を左右する。例えば精密な工業部品の設計ができる人材は限られ、派遣労働者でも、派遣元に正社員として無期雇用されているケースが多い。一方、情報処理システム開発では、携帯電話ソフトの評価など、比較的低い技能でもできる仕事がある。

現場の相談にも対応している木村さんは、「同じ仕事なら、若い人が雇われやすい傾向がある。簡単な業務しか経験せずに年齢を重ねていくと、さらに仕事の選択肢が狭まっていく」と話す。

15日、派遣労働の業界関係者らを対象に東京都内で開かれた勉強会では、派遣労働者のキャリアアップが大きなテーマとして挙げられた。講演者は、正規雇用への転換や職業訓練に助成金を出したり、従来の教育訓練給付金を拡充したりする国の制度を紹介。派遣先企業も含めた業界が人材の育成や活用に一層取り組む必要性を強調した。

だが、派遣労働者は補完的な業務を担うのが一般的で、技能の研さんに努められる職場は少ない。ある業界関係者は「キャリアアップを特に求めず、今の仕事があればこのままでいいという労働者も多い」と話す。技能の向上やキャリアを積める場の確保と、労働者への動機づけが課題だ。

(林勝)

<労働者派遣法改正案のポイント> 派遣期間制限のない専門26業務の区分をなくす。派遣元企業と有期雇用契約を結ぶ労働者の同じ職場への派遣期間は、一律に3年となる。雇用の安定のため、派遣元企業には、新たな派遣先の提供やキャリアアップの支援などが義務化されるが、罰則規定はない。

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2026/01/16

- 【三重】介護人材確保へアイデア発表 伊賀白鳳高生 市長や事業所職員らに

- 2025/12/23

- 【三重】追う/職場環境の整備 急務 高年齢の労働者 けが増加

- 2025/12/12

- 【地域経済】愛知の中小 賞与35万2422円 冬季調査 前年比7690円減

- 2025/12/02

- 【愛知】お仕事チャレンジ 軌道に 「短時間 支援員同行 報酬」で自信

- 2025/11/19

- 【社会】カスハラ 来秋から対策義務 事例を明記、対応指針も

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?