転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【暮らし】嫌がらせ、退職勧奨…マタニティーハラスメント

【暮らし】嫌がらせ、退職勧奨…マタニティーハラスメント

2013/11/08

働く女性が妊娠や出産によって、嫌がらせや退職勧奨などの不利益を受けるマタニティーハラスメント。連合の調査では妊娠経験のある、働く女性の4人に1人が「心ない言葉を言われた」などの被害を経験していることが分かった。出産を機に6割の女性が仕事を辞めるといわれる中、働き方の見直しなど、企業側にも一層の対策が求められる。

三重県の非常勤職員として働く女性(35)は、大学卒業後に就職した銀行勤務の時、第1子を妊娠した。支店長に告げると祝福の言葉はなく、「9月末までは働けるよな」という反応だった。出産予定日は10月中旬。9月に入ってすぐ休まれると、10月の人事異動まで人手が足りなくなることを恐れての発言だった。

つわりがひどくても、「妊娠は病気じゃないから、いつも通りにしておかないと」と上司に言われ、つらさを理解してもらえなかった。1年の育児休業後に復帰したが、子どもの発熱で休むと上司は露骨に嫌な態度を取った。残業で定時に帰宅できず、子育てとの両立が難しくなり、やむなく退職した。

「職場は常に人手不足だった。子育て中の先輩も男性並みに働いていた」と女性。「残業前提ではなく、子育て中でも気兼ねなく働ける環境がないと、子育てしながら働く女性への理解も進まない」と訴える。

◇

連合が5月、20代~40代の働く女性626人に実施した「マタニティーハラスメントに関する意識調査」では、精神的、肉体的な嫌がらせだけでなく、解雇などの違法行為や、産後の復職時のトラブルまでを対象とした。

マタニティーハラスメントを受けた経験のある女性が25・6%に上り、別の連合調査で「セクハラを受けたことがある」と回答した女性の割合(17%)を上回った。具体的な被害では「妊娠中や産休明けなどに心ない言葉を言われた」が最も多く、「妊娠・出産がきっかけで解雇や契約打ち切り、自主退職への誘導などをされた」が続いた。

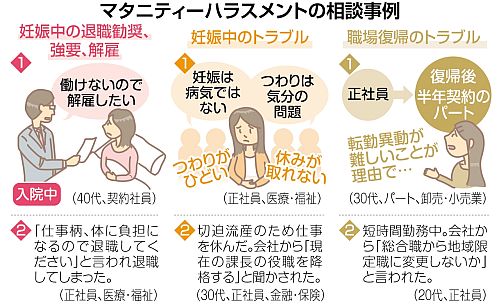

その要因として「男性社員の妊娠・出産への理解や協力不足」が51・3%を占めたが、女性社員の理解不足も22%あった。冒頭の女性のように、「職場の定常的な業務過多」(20・8%)も目立った。この結果を受け、連合は働く女性の電話労働相談をした。「妊娠を上司に伝えると、『この忙しい時期に何をやってくれるんだ』と嫌みを言われた」などの訴えが全国から寄せられた=図。

相談者の業種は「医療・福祉」が最多。「病院や介護施設は女性が多く、妊娠・出産への知識はあっても夜勤がある職場。妊娠で夜勤ができない女性が邪魔者扱いされる」と連合非正規労働センターの村上陽子総合局長は話す。一方で深刻なのが非正規社員の女性たち。「有期雇用や派遣社員の場合、雇い止めに直結する。そもそも産休や育休にたどり着かない」と指摘している。

◆妊娠や出産、法律で保護

5月の連合の調査では、働く女性の妊娠や出産は法律で権利が保護されているのを「知らない」と答えた女性が半数以上いることも分かった。

具体的には労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法がある。例えば契約社員が産休を申し出たとき、妊娠、出産以外の理由がなければ契約の更新拒否は無効となるなど、事業主の守るべき義務が定められている。だが、当事者に知識がなく、会社に制度がない、就業規則にないからと、泣き寝入りする事態も少なくない。

連合はこうした法律を男女とも理解してもらおうと、冊子「働くみんなのマタハラ手帳」を作成した。妊娠中の体調は個人差があり、妊婦の体の変化などの解説も加えた。制作に携わった連合非正規労働センターの酒井裕美子さんは「職場全体で理解を深め、働きやすい職場づくりに役立てて」と話す。冊子は連合のホームページからダウンロードできる。

(福沢英里)

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2026/01/16

- 【三重】介護人材確保へアイデア発表 伊賀白鳳高生 市長や事業所職員らに

- 2025/12/23

- 【三重】追う/職場環境の整備 急務 高年齢の労働者 けが増加

- 2025/12/12

- 【地域経済】愛知の中小 賞与35万2422円 冬季調査 前年比7690円減

- 2025/12/02

- 【愛知】お仕事チャレンジ 軌道に 「短時間 支援員同行 報酬」で自信

- 2025/11/19

- 【社会】カスハラ 来秋から対策義務 事例を明記、対応指針も

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?