転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【暮らし】非正規守れぬ日本型 改正労働契約法施行から半年(下)

【暮らし】非正規守れぬ日本型 改正労働契約法施行から半年(下)

2013/10/25

営業体制の改革で9月末に雇い止めとなったハウス食品の元嘱託社員。こうした非正規労働者が全体に占める割合は年々増え、正規労働者との格差も広がっている。専門家は日本型の雇用慣行を前提にした労働関連の法律や制度などに矛盾があると強調する。

「早く次の人生を歩みたい人もいる。裁判をしてまで争い続けるのは、私にはできない」

ハウス食品元嘱託社員の50代女性は、半年に及ぶ団体交渉に限界を感じた。雇用にこだわるより、処遇で折り合いをつけるのが現実的-。全組合員が足並みをそろえるのは難しいが、女性はそう考えるようになった。

会社側は10月以降の業務委託先会社への再就職の条件を改善し、再就職しない場合でも、退職慰労金を上乗せする案を提示。会社は「今後も誠意を持って話し合いを続けていく」と早期解決に向けて努力するという。

◇

景気や経営環境の変化に対応するための企業の人員調整。「日本の労働法は、業務量に応じて正社員数を調整する仕組みではないので、嘱託や派遣など非正規労働者を調整弁にするしかない」と、雇用する側の法務に携わる近衛大弁護士は語る。今夏、共著書「なぜ景気が回復しても給料は上がらないのか」(労働調査会)を出版。正社員の雇用と処遇を守る労働法制で、結果的に非正規に不利益が押し付けられる現状に疑問を投げかける。

非正規労働者を守る目的で昨年改正された労働契約法だが、実際は「意図せざる結果」を招くという。新たに盛り込まれた18条は、有期労働契約が5年を超えると本人の求めで無期雇用にできるとする。19条では有期契約を反復更新している場合、使用者は合理的な理由なく雇い止めができないと規定している。

法の想定に対し、近衛さんは「18条に企業が対応するなら、有期雇用を5年未満で雇い止めする。19条については雇用期間を短くするはずだ」と指摘する。

既に早稲田大や大阪大が、非常勤講師の雇用契約期間の上限を5年に変更。ある企業でも嘱託社員の契約書に、5年を超えて契約を更新しない規定を盛り込むなど、影響が広がっている。「仮に労働者が有期でもいいからと雇用継続を求めても、企業は法の縛りを避けるため雇用を切るしかない。これまで雇い止めされなかった人まで、仕事を失う」と懸念する。

日本の労働法制の目的が雇用維持に偏り、実効性も乏しい一方、金銭補償を確保するなどの雇い止めルールがないことが、非正規労働者の負担を余計に大きくするという。近衛さんは「雇用が不安定なら、せめて金銭の処遇で報いるべきだ」と主張。

「実情は雇用の安定も高い処遇も、正社員が握っている。格差や差別が広がらないよう、分け合う方法を労使ともに考えてほしい」と訴える。

◆「労対労」が問題の本質

非正規雇用の問題は規制強化で解決するのか。八代尚宏・国際基督教大客員教授(労働経済学)に語ってもらった。

◇

終身雇用と年功序列という日本の雇用慣行は、企業が不況時にも正規社員を守るために、調整弁になる人が必要。過去の高成長時代は、その犠牲になる人がわずかで済んだ。だが近年は低成長で不況が長引き、非正規労働者が全体の四割近くにもなったことから、問題が顕在化した。

こうした雇用慣行で正規社員が守られる一方、非正規が犠牲になる「労・労対立」が問題の本質で、一種の社会的公害といえる。これに手を付けず、非正規を正規にするように規制しても、それに対応して企業は雇い止めをするので、かえって非正規の雇用は不安定になるだけだ。

有期雇用を何度も更新してきた非正規労働者の雇い止めについては、その勤続年数に比例して一定の金銭を補償する義務を企業に課せば、正規との格差を縮小する一つの手段となる。併せて、失業中の生活を支える失業給付を職業訓練などの条件付きで手厚くするなど、個人を守る政策が求められている。

(林勝)

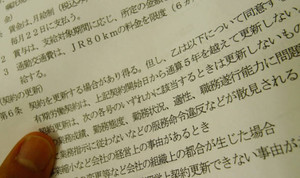

- 有期労働契約を通算5年を超えて更新しないことを盛り込んだ、ある企業の嘱託契約書

- 八代尚宏客員教授

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2026/01/16

- 【三重】介護人材確保へアイデア発表 伊賀白鳳高生 市長や事業所職員らに

- 2025/12/23

- 【三重】追う/職場環境の整備 急務 高年齢の労働者 けが増加

- 2025/12/12

- 【地域経済】愛知の中小 賞与35万2422円 冬季調査 前年比7690円減

- 2025/12/02

- 【愛知】お仕事チャレンジ 軌道に 「短時間 支援員同行 報酬」で自信

- 2025/11/19

- 【社会】カスハラ 来秋から対策義務 事例を明記、対応指針も

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?