転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【暮らし】男性の育休取得増えず 「休めぬ雰囲気」「減収不安」

【暮らし】男性の育休取得増えず 「休めぬ雰囲気」「減収不安」

2013/09/13

男性の育児休業取得率が、直近の調査で1・89%に下がった。国は2020年に取得率を13%まで引き上げる目標を掲げるが、休みたくても休めない職場の雰囲気や、休業中の収入減などを理由に取得者はなかなか増えない。

「とても『育休を取りたい』なんて言い出せる雰囲気ではありませんでした」。11歳と5歳の子がいる静岡県の会社員男性(43)は振り返る。下の子の出産時は上の子もいて「少しでも妻をゆっくりさせてあげたかった」。しかし、大規模なプロジェクトの責任者を任され、現場を離れる怖さもあって休めなかった。

「育休を取りたくても取れない」男性は少なくない。厚生労働省の「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」(2008年)では、取得を希望する男性は約3割。昨年から今年にかけてライフネット生命がインターネットで調査すると、男性の6割以上が取得希望であることが分かった。

ただ、実際の取得は12年度、過去最高だった11年度から0・74ポイント下がり、1・89%。この差はなぜできるのか。同社の調査では「男性が育児休業を取得できる雰囲気がある」と答えたのは2割にとどまった。上司や同僚の理解を得にくいと判断し、「育休を取得したい」と言い出すこともできないのが現状だ。

厚労省は12年度の育休取得率が下がったのは東日本大震災の影響とみる。「会社の状況を見て、今休んでいていいのかと、ためらいがあったのでは」と分析する。

◇

男性が育児休業を取得する際のもう一つの大きな壁が、育休中の収入減だ。会社員の場合、育休中は雇用保険から「育児休業給付金」が休業開始前の賃金の半額、原則として子どもの1歳の誕生日前日まで支給されるが、特に専業主婦家庭の場合、家計へのダメージは大きい。

愛知県一宮市の税理士事務所に勤める村平進さん(40)は、働き始めてすぐ父に。収入面で不安を感じた妻からは「もっと稼いで」と要望され、経済的な基盤をつくることを優先させた。ただ、産院からの退院やお宮参りなど、大事な日には年次有給休暇を取得。単身赴任や転職など環境の変化を乗り越え、4人の子どもと妻と円満に暮らす。こうした体験を講演会などで各地で披露している。

◇

東レ経営研究所ダイバーシティ&ワークライフバランス研究部長で、厚生労働省の「イクメンプロジェクト」委員の渥美由喜(なおき)さんは、男性が育児休業を取りたくても取れない状態を「パタニティ・ハラスメント」と命名。ほかにも育児のための短時間勤務や、フレックス勤務を妨げる行為が含まれるとする。

背景には「上司と部下の世代で子育て観にギャップがある」と指摘。部下の世代では、女性と同じように育児をして喜びや苦労を分かち合いたいと考える男性が増えている。「まとめて休みを取るのが難しいなら、子どもを風呂に入れるために早く帰るのもいい」と渥美さん。「夫婦の合意」が何より重要という。

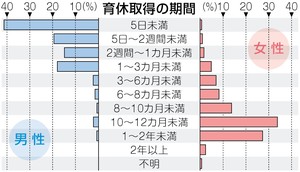

◆5日未満が4割強

男性は女性に比べて育休取得率が低いだけでなく、取得期間も圧倒的に短い。雇用均等基本調査によると、2012年度の男性の育休取得期間は「5日未満」のケースが4割を超す=グラフ。10年度より6・2ポイント増えた。

一方、1~3カ月未満の取得者は7・2%(10年度)から17・9%(12年度)に増え、ある程度まとまった休業を取得する人も増えてきた。とはいえ、女性の8割以上は半年間以上休んでおり、差は大きい。(稲熊美樹)

<育児休業の期間> 育児・介護休業法では、男女とも子どもが1歳の誕生日の前日まで取得できる。配偶者が専業主婦・夫の場合や育休中でも同じ。保育所に入れないなどの場合は1歳半まで延長可。両親とも取得する場合は「パパ・ママ育休プラス」として、1歳2カ月まで延長できる。

- ママ向けイベントで「ママを応援するパパたち」のテーマで「イクメン」たちと討論する村平進さん(左から3人目)=名古屋市内で

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2026/01/16

- 【三重】介護人材確保へアイデア発表 伊賀白鳳高生 市長や事業所職員らに

- 2025/12/23

- 【三重】追う/職場環境の整備 急務 高年齢の労働者 けが増加

- 2025/12/12

- 【地域経済】愛知の中小 賞与35万2422円 冬季調査 前年比7690円減

- 2025/12/02

- 【愛知】お仕事チャレンジ 軌道に 「短時間 支援員同行 報酬」で自信

- 2025/11/19

- 【社会】カスハラ 来秋から対策義務 事例を明記、対応指針も

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?