転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【暮らし】<精神障害者の雇用を考える>(下)

【暮らし】<精神障害者の雇用を考える>(下)

2013/08/23

休職後の復帰、大きな課題

統合失調症やうつ病など精神疾患のある人の就労は増えているが、雇用に積極的な職場は少ない。精神障害者への理解や配慮が乏しく、企業は労務管理を優先せざるを得ない事情もある。この壁を乗り越えるには自分の能力を適切にアピールしたり、人のつながりによる支援の輪を広げたりするなど、病状に配慮しながら、患者と家族の主体的な行動も必要だ。

◇ ◇ ◇

「楽しい仲間とまた一緒に働きたい」。統合失調症で休職中の岐阜県内の男性(37)は、職場復帰に思いを募らせる。

高校卒業後、主に機械部品の製造ラインの現場で働いてきたが、3年前に精神疾患を発病。数カ月休んだ後、体調が改善して仕事に復帰した。会社側は病み上がりを考慮し、昼夜2交代制でけがの危険性が高い製造現場から、日勤の品質管理の仕事に配置した。

ただ、新しい職場は初めてのことばかり。人間関係もうまくなじめず、「仕事ができない」と家族に漏らす日が続いた。でも「会社に迷惑をかけたくない」と、半年以上頑張り続けた。「慣れるまで頑張れと励ましたのが、かえってストレスになったのかも」と父親は振り返る。結局、男性は幻聴がひどくなり、再び休職した。

それから2年余り。薬物療法で病状は幾分治まり、仕事への意欲が戻ってきた。ただ、職場復帰のめどは立たず、会社が認める休職期間も残り少ない。母親は「このまま復帰できないと、この先、自活できなくなるのでは」と心配する。

◇

男性には職場の配置転換が大きな負担になったとみられる。だが、精神障害者の就労移行支援事業所「仕事ノアル暮らし」(愛知県瀬戸市)の代表、加藤悦子さんは「雇用者には労働者の安全配慮義務があり、事故を避けるため仕方がない面がある」と指摘。「仕事の内容や量、指示者について、上司や人事担当、産業医を交えた事前の話し合いがあると、復帰しやすい」と提案する。

加藤さんは以前、大手電機メーカーのメンタルヘルス業務に8年間従事し、心の病で休職した社員の復職支援に携わった。その経験から、単に「働きたい」だけでなく、雇用しやすい材料を示す必要性を訴える。

例えば自分ができる作業は何か、職場でどんな支援があれば安心して仕事が続けられるかなどを整理し、会社に具体的に伝えること。雇用する側にとって、仕事を安定して任せられることは必須条件。能力以上の仕事を引き受けて失敗したり、頻繁に休んだりすると、他の従業員に迷惑をかけ、本人の罪責感も募って悪循環となる。

フジ虎ノ門健康増進センター(静岡県御殿場市)のセンター長で、労働衛生コンサルタントの斉尾武郎(さいおたけお)医師も、能力に応じて仕事を調整するよう求めている。「自分にできる仕事に責任を持つことで、自尊心が生まれる。これが自信となり、社会生活を広げていく糧になる」と話している。

◆身近な就労支援利用して

精神障害者や家族の自助努力には限界があるため、行政を通して身近な就労支援事業を利用するのが現実的だ。加藤さんの就労移行支援事業所は、利用者の能力に応じて作業訓練や心理教育、職場実習などをする。本人と就労先の企業双方の意見を聞き、無理なく働き続けやすい環境づくりにも長期的に関わる。

今年4月にパートで就職した統合失調症の男性(26)は、事業所で生活リズムを改善し、病気による不安への対処法を学んだ。職場で信頼が得られると、同僚からの支援も得やすくなり、仕事を続ける上で自信につながったという。「病気でも働けるという、見本になりたい」と意気込む。

加藤さんは「患者や家族が支援事業の利用などを機に、頼れる人を一人でも増やし、人のつながりを生かすことが、雇用を守るために大切」と語った。

(林勝)

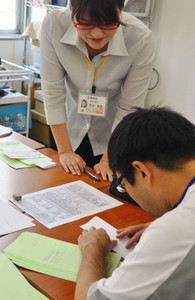

- 就労を目指し、生活指導員のサポートで作業訓練に励む精神障害のある人(手前)=愛知県瀬戸市の「仕事ノアル暮らし」で

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2026/01/16

- 【三重】介護人材確保へアイデア発表 伊賀白鳳高生 市長や事業所職員らに

- 2025/12/23

- 【三重】追う/職場環境の整備 急務 高年齢の労働者 けが増加

- 2025/12/12

- 【地域経済】愛知の中小 賞与35万2422円 冬季調査 前年比7690円減

- 2025/12/02

- 【愛知】お仕事チャレンジ 軌道に 「短時間 支援員同行 報酬」で自信

- 2025/11/19

- 【社会】カスハラ 来秋から対策義務 事例を明記、対応指針も

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?