転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【暮らし】仕事と育児に苦戦する母たち

【暮らし】仕事と育児に苦戦する母たち

2013/08/02

7月の参院選で大勝した自民党の安倍晋三首相は、「アベノミクス」の柱の一つに女性の活躍推進を掲げ、男女ともに育児休業を3年間取れるよう、企業に要請した。だが、当事者が求めているのは、復帰後も働き続けられる環境の整備だ。残業が多く長時間労働を強いられる職場では、家庭との両立は難しく、働きたくても働き続けられない現実がある。

◇ ◇ ◇

◆長時間労働が障壁に

「教師の仕事を辞めてよかったと思う一方、好きだったから未練もある」。小学2年の長女(7つ)と、保育所に通う次女(4つ)を育てる愛知県の女性(39)は、約1年半前に中学校教諭を辞めた。

出産前は「生徒のため」と思えば、時間に関係なく働いた。6年前に初めての育児休業から元の学校に復帰。全クラスの音楽の授業を担当し、学級担任や部活動は上司のはからいで免除された。それでも、保育所の開いている午前8時から午後6時まで働いた。

次女を出産して1年の育休後、違う学校で復職。その翌年度から8年ぶりの学級担任を任された。人手が足りず、学年主任も引き受けなければならなくなった。仕事が終わらないときは、いったん子どもを保育所に迎えに行き、子どもを連れて職場に戻ることも。生徒指導のために夜遅くまで働く日も増えた。

子どもが病気のときは、同じ教諭の夫と交代で休み、協力して乗り切った。しかし、自宅に仕事を持ち帰り、土日もパソコンに向かううち、長女が母の顔色をうかがうように。「子どもを犠牲にしている」と悩んだ女性は、長女の小学校入学を控え、学童保育が学区内になかったこともあり、退職を決めた。

教師の仕事は子どものころからの夢。「もう少し職場の配慮があれば、続けられたかもしれない」。現在は、「働くお母さんの役に立ちたい」と1日4時間、保育所でパートとして働いている。

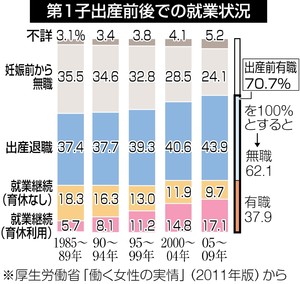

◆「第1子出産を機に退職」6割超

厚生労働省の2011年版「働く女性の実情」によると、育児休業を取得する女性は増えているものの、第1子出産を機に仕事を辞める女性は依然、6割以上いる=グラフ。第1子の妊娠や出産を機にした正社員女性の退職理由は「家事、育児に専念するため」(34・5%)が最多だが、「就業時間が長い、勤務時間が不規則」「勤務先の両立支援制度が不十分」など、職場の両立環境の不備に起因する理由を合わせると、78・2%と倍以上だった。

愛知県の老人福祉施設で調理を担当する栄養士の女性(22)は、長時間労働や不規則な勤務時間が障壁となり、仕事を続けるか思い悩んでいる。

女性は夫(27)と長女(1つ)が寝ている朝5時すぎ、自宅を出て職場に向かう。夫が長女を保育所へ送迎できない日は、車で1時間離れた市に住む母(50)に頼む。午前6時に出勤、正社員として夕食の開始を見届けるために午後5時半まで、計11時間以上働く。

勤務時間の短い職場への異動を希望したが、上司には「ここしかない」と言われた。転職も考えたが、正社員の仕事はすべて不採用で諦めた。「いずれは(国家資格の)管理栄養士の資格を取りたいし、子どもも産みたい」と女性。そのためには働き続ける必要がある。「育休を延ばしても経済的に困るだけ。せめて保育所が開いている時間内に働けるようにしてほしい」

また、子育て期の男性の約5人に1人が、週60時間以上働いているとの調査結果もある。「三菱UFJリサーチ&コンサルティング」経済・社会政策部の主任研究員矢島洋子さんは、「フルタイム=8時間ではなく12時間」という男性の働き方を問題視する。「子育て中の女性に男性の働き方を当てはめるのではなく、別の働き方やキャリアアップの道を整える必要がある。長時間労働は職場全体の問題として、仕事の割り振りから見直すべきだ」と指摘する。

(福沢英里、稲熊美樹)

- 仕事と家庭の両立に限界を感じ、中学校教諭を辞めた女性。得意のピアノは今でも自宅にある=愛知県内で

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2026/01/16

- 【三重】介護人材確保へアイデア発表 伊賀白鳳高生 市長や事業所職員らに

- 2025/12/23

- 【三重】追う/職場環境の整備 急務 高年齢の労働者 けが増加

- 2025/12/12

- 【地域経済】愛知の中小 賞与35万2422円 冬季調査 前年比7690円減

- 2025/12/02

- 【愛知】お仕事チャレンジ 軌道に 「短時間 支援員同行 報酬」で自信

- 2025/11/19

- 【社会】カスハラ 来秋から対策義務 事例を明記、対応指針も

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?