転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【暮らし】「限定正社員」懸念の声 雇用多様化へ規制改革会議が答申

【暮らし】「限定正社員」懸念の声 雇用多様化へ規制改革会議が答申

2013/06/07

政府の規制改革会議は、一定の勤務地や職務、労働時間で働く「限定正社員」の雇用ルール作りを求める答申をまとめた。今秋から検討を始め、2014年度中に整備するよう求めている。事業所閉鎖や業務縮小などがあった場合、一般の正社員より解雇しやすくなる見込みで、労働問題に取り組む弁護士らからは、「理不尽な解雇の横行につながる」と懸念する声が上がる。

「狙っているのは過剰労働力を解雇することだけ。限定正社員を突破口にして、従来の日本の解雇ルールを緩和しようとしている」

日本労働弁護団が5月に東京都内で開いた「解雇規制の緩和に反対する集会」で、水口洋介弁護士は、限定正社員の導入の動きを批判した。

答申をまとめたワーキンググループの議論では、半年や1年などで契約更新しながら働く、非正規労働者の雇用安定や、ワークライフバランスの改善、子育てを終えて再び働く女性らの活躍につながるとしている。一方、経営合理化などで契約時の勤務地や職務がなくなった場合は、解雇できるようなルール作りも狙う。

判例で確立している現状の解雇ルールは、経営上の理由で解雇する場合、人員削減の必要性があるかや解雇を避ける努力をしたか、解雇する人の選定は合理的か、などを基準に解雇が有効かを判断する。企業側からはこのルールが厳しすぎるとして、緩和して労働者が成長産業へと転職しやすい制度にすべきだという意見が出されていた。

水口弁護士は「議論されている限定正社員には、この解雇ルールは適用されない。例えば職務を照明器具組み立てと指定された場合、“照明器具からは撤退するから”と、解雇回避努力を尽くさなくても解雇できるようになる」と指摘する。

さらに、ワーキンググループで議論された正社員の現状を「転勤や残業の命令に、無限定に応じなければならない働き方としている前提が誤っている。すべての労働者についてワークライフバランスと雇用保障が両立されるべきだ」とする。

◇

「そもそも日本の解雇規制は厳しくない」と指摘するのは、大阪市立大の根本到教授(労働法)。根本教授によると、経済協力開発機構(OECD)が、30カ国の解雇規制の強さを比較した調査では、日本は24番目。正規雇用の部分だけで見ても18番目と、平均よりも規制が緩いという結果で、「解雇規制が厳しい」という議論の前提自体に疑問を投げかける。

限定正社員の導入は、「新たな格差を生み出す恐れを否定できない」とし、「成長産業へ労働者を移動させたいなら、解雇規制の緩和ではなく、成長産業の創出を進め、失業者への保護を徹底すべきだ」と語る。

◆非正規労働の安定化狙う

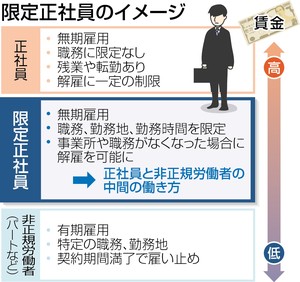

「限定正社員」とは、職務や勤務地、労働時間を限定した正社員だ。

規制改革会議雇用ワーキンググループの議論では、日本の正社員を、職務や勤務地、労働時間に制約がない「無限定社員」という性格が強いと指摘。解雇をしなくても配転や、労働時間による雇用調整を可能としてきた半面、不本意な転勤や、長時間労働を受け入れなければならない、などのデメリットがあるとした。

労働市場が正規・非正規の二極化が進む中、その間に多様な雇用形態をつくることで、有期契約で働く非正規労働者をより安定した働き方にすることが狙いという。

しかし、厚生労働省が従業員300人以上の企業1987社を対象にした2011年の調査によると、既に51・9%が、職務や勤務地などを限定する正社員制度を導入している。

(稲田雅文)

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人