転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【岐阜】出所後の就労 受け入れ少数 県内の支援企業あっせんも…定着7人

【岐阜】出所後の就労 受け入れ少数 県内の支援企業あっせんも…定着7人

2013/05/08

NPO法人「一部篤志家に頼る現状」

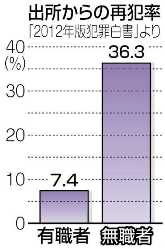

無職者の再犯率 有職者の5倍

経済的な事情から盗みを繰り返す再犯が後を絶たない。更生につなげようと、出所者らの就労を支援する新たな取り組みが県内でも始まったが、浸透までには課題も少なくない。 (小笠原寛明)

岐阜市近郊で土木建設業を営む50代男性は6年前、知り合いの刑事に頼まれ、万引犯の30代の男の身元を引き受けた。

犯行当時、男の所持金は30円。家族が離散し、高校中退後はアルバイトをしながら食いつないでいたという。犯行に及ぶまでの半年間はホームレスのような生活を送っていた。

「まじめで、急な仕事にも嫌な顔一つしない」。男はその後、無欠勤を続け、土木関係の資格も複数、取得するまでになった。

この業者は先代社長の時から、出所者らを何人も受け入れている。定年まで勤め上げた人や、20年以上のベテラン社員もいる。

「実際使ってみるといい人は多い。被害者は別だが、周囲の人間が1回の過ちでレッテルを貼るのは疑問を感じる」

2012年版犯罪白書によると、無職者の再犯率(02~11年)は36・3%で、有職者の7・4%の5倍近い。06年度から、保護観察所とハローワークが連携した就労支援対策が始まったが、支援対象の4分の1近くが無職のまま保護観察を終えるなど、「依然として極めて厳しい状況にある」(同白書)。

県内では、NPO法人岐阜県就労支援事業者機構が10年に発足。出所者らの受け入れが可能な企業に登録してもらい、岐阜保護観察所から依頼を受けた出所者らに働き口をあっせんする仕組みができた。

ただ、実績は芳しくない。岐阜保護観察所を通じ、就労を希望する出所者らは毎年、80人前後いるが、このうち機構を通じて働き先が見つかり、定着できたのは12年度までの3年間で計7人にとどまった。

登録企業は現在、36社あるが、林英孝事務局長は「不景気の影響が重なってか、実際に受け入れられる企業はほとんどない。一部の篤志家に頼っているのが現状」とうち明ける。

元法務官僚で龍谷大法科大学院の浜井浩一教授(刑事政策)は、「日本では異質なものを受け入れづらい風土が根強い」と指摘する。「出所者はもともと社会に不適応な人が少なくない。一度、仕事をやめてしまっても、すぐに次を見つけられるようなきめ細かい支援が必要」と訴える。

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人