転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【暮らし】<はたらく>非正規職員の相談員ら ハローワークで大量雇い止め

【暮らし】<はたらく>非正規職員の相談員ら ハローワークで大量雇い止め

2013/03/22

雇用の安定を目指すはずのハローワーク(公共職業安定所)で、相談員などとして全国で働く非正規職員のうち、約1割に当たる2200人が、この3月末で職を失う。突然「雇い止め」を告げられた職員たちは、業務で失業者の相談に乗りつつ、自らも勤務時間外や休暇に職を探す事態となっている。4月以降、窓口が混乱しないか懸念する声も上がる。 (稲田雅文)

「窓口を訪れた人の中には、雇用保険や職業紹介以外の福祉サービスが必要な場合も。制度の知識と経験が求められる職場なんです」。東海地方のハローワークで、受け付け業務を担う非正規職員の50代女性は訴える。2月下旬に突然、上司から「任期の更新はしない」と言われた。

職に就いて3年半。雇用保険の給付や職業紹介、訓練など、多種多様な制度への理解をようやく深めたところだった。案内をした人が帰り際に会釈をしてくれると「人の役に立てた」と感じる。退職金や賞与、夏季休暇もなくてもやりがいのある仕事だっただけに、雇い止めを告げられたときは「涙が出た」。

1年単位で任用される職員は、更新されない可能性があると頭では理解していた。だが「仕事も忙しいし、働き続けられると思っていた」という。今は土曜日に開いているハローワークの窓口で、仕事を探している。

東京の非正規職員たちは昨年9月、待遇改善などを求めようと労働組合を結成した。書記長の戸田輝美さん(57)は「雇い止めにされる人と働き続けられる人をどう決めているのか、基準はあいまい。再任用する際のルールの確立と透明化が必要だ」と訴える。

同じく雇い止めとなる40代の女性は「行政として、雇用の安定や正社員化を促す施策を進めているのに、自分は説明もなく、雇い止めにしているのは横暴」と批判する。4月からは職業訓練を受けるつもりだ。「不安定な非正規はこりごり。じっくりと正社員の仕事を探したい」

今回は更新となった別の40代女性は「民間企業で働く人は法律で守られているのに、非正規の国家公務員は法の隙間にいて守られていない」と訴える。民間企業が非正規労働者を採用する際は、労働契約法やパート労働法で規制され、雇い止めには歯止めがかかっている。一方で公務職場の非正規職員の場合は、国家公務員法などに基づいて「任用」される。1年単位で任用する非正規職員を保護する規定はないため、法的に守られていない。「毎年、1月、2月になると更新されないのではないかと、びくびくしています」

◇

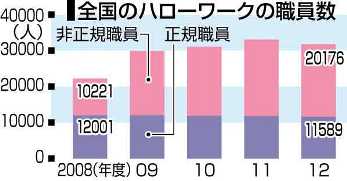

厚生労働省によると、2012年度の全国のハローワークの職員は3万1,765人。うち、非正規職員が2万176人と全体の63・5%を占める。部署によっては、正規職員の10倍以上の非正規職員がおり、主なサービスの担い手となっている。

08年度は2万221人だった非正規職員は、リーマン・ショック後の09年度に一気に1万7,870人にまで増員。11年の東日本大震災後も増やされた=グラフ。

13年度は約2,200人減の1万8,000人程度に絞り込まれる見込みだ。同省の担当者は「リーマン・ショックと東日本大震災で増えた業務量も落ち着いてきており、財務省の査定も厳しくなっている」と説明。減員分は業務の簡素化などで対応するという。

減らされる現場からは不安の声も。ある正規職員は「職場が回るかどうか。利用者に迷惑を掛けるかもしれない」と話す。

非正規職員1,300人が加入する全労働省労働組合は「被災地などでは、まだ多くの業務がある。大幅に減らしていいのか」と批判。雇い止めになる職員に労働行政にふさわしい、きめ細かな対応を取るよう求めている。

- 失業者の相談に対応するハローワークの職員たち。4月以降、人員が削減される=名古屋市内のハローワークで

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人