転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 壮春グラフティ/刑事から仏門入り 心に明かりともせたら

壮春グラフティ/刑事から仏門入り 心に明かりともせたら

2012/01/16

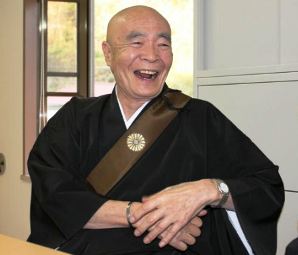

大島龍穏さん(66)

そり上げた髪に、黒の法衣が似合う。大島龍穏(りゅうおん)さんは53歳の時、35年間歩んだ刑事の道を辞し、仏門を志した。現在は自宅を拠点に、葬儀や法事に出向いたり、悩める市民の相談に応じている。

神奈川県横須賀市生まれ。高校卒業後、「世の役に立ちたい」と同県警に入った。殺人などの凶悪犯の捜査を担う捜査一課、事件の初動捜査に当たる機動捜査隊などに所属し、警部補として現場に出続けた。かかわった遺体は約2000体にのぼる。

「変死体として見つかるような死に方をした人はどれほど無念か。遺体と接触するたび、成仏できているかと問い掛けた」。被害者の家族はもちろん、加害者の家族と接する機会もあった。「支えになれないか。悲しみ、苦しんでいる心に小さなあかりをともせたらいいと思った」

生家に母がつくった仏壇があり、幼いころから毎朝線香を上げて手を合わせるのが習慣だった。祖母に連れられて寺に行く機会も多かった。仏門への自然な親しみもあり、「坊さんになるしかない」と考え詰めた。

父の菩提(ぼだい)寺に弟子入りを打診。回答を保留されたが、休日に寺の手伝いを続けるなどして熱意を示し、2年後に了解を取り付けた。「修業に耐えられるうちに始めたかった。警察でやるだけのことはやったという自負もあった」。2人の子は独立しており、迷うことなく退職した。

朝4時に起きて寺に通い、仏壇に飯や茶、線香を供え、本堂や境内の掃除をする。空き時間にはお経の稽古。法事や葬儀があれば同行して経験を積んだ。1年ほどして、正式に僧侶となるための道場に行く許可を得、歴史や教義の学科試験や読経試験に合格し、35日間の過酷な修業の末、56歳で正式に僧侶として認められた。

独り立ちはしたものの、数カ月間は仕事がほとんどなかった。アルバイトも考えたが、妻玲子さん(66)は「やりたいことをやっている状態を応援したい。夢をあきらめないで」と激励。県警時代の知人らのつてで徐々に仕事が入るようになった。

仏事のほか、地元の少年院の篤志面接委員として、月に1度、在院者と向き合っている。転身の珍しさから「心の持ち方」などをテーマとした講演依頼も相次いでおり、「依頼があれば行く。世の役に立つため、自分にできる最大のこと」。年収は県警時代の3分の1に減ったが、「小さな石でも、池に投げ込めば波紋が広がる」。決断に悔いはない。

(杉戸祐子)

- 「刑事も僧侶も天職」と語る大島龍穏さん=神奈川県横須賀市で

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人