転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【くらし】〝男標準〟の環境正せ 女性の再就労支援

【くらし】〝男標準〟の環境正せ 女性の再就労支援

2012/12/07

「働いていなかった期間は、ブランクではなく、(一時的に職場を離れて充電する)〝キャリアブレーク〟と考えましょう。主婦業や育児など、仕事以外のことを一生懸命やっているのですから」

講師の歯切れのいい声に、受講生の専業主婦がペンを走らせる。結婚や出産で仕事を辞めた女性の再就職を支援しようと、昭和女子大(東京都世田谷区)が開講した「ママチャレ! ブラッシュアップキャリア塾」での一こまだ。

講座は2007年、文部科学省の委託事業として始まった。グループで議論を重ねキャリアを見つめ直すゼミ方式の講座と、実践的にパソコンのスキルを磨く座学、面接のこつなどを学ぶ講座を組み合わせた総合的なカリキュラムを開発した。

文科省の補助金は最初の3年間だけ。受講料を値上げしたが、講座にかかる経費の一部は大学の持ち出しだ。これまでに女性244人が受講し、多くがパートやアルバイト、正社員として再就職したり、起業している。小原奈津子副学長は「受講者が持っている能力は、もともと高い。講座が再就職に向けて後押ししている」と意義を話す。

妊娠や出産を機に、それまで働いていた女性の6割は仕事を辞めてしまう。この傾向は20年以上変わっていない。しかし、少子高齢化で労働力人口が減少の一途をたどる中、家庭に埋もれている女性の労働力は貴重だ。

講座に参加する中山千津さん(38)は、出産を機に退職、講座であらためて自分を見つめ直し、出産前にしていた営業事務を再び目指す。吉居しおりさん(33)も、8歳と5歳の子を育てながら再就職を希望。「近所のパートやアルバイトではなく、自分のやりたいことを仕事にしたい」と前向きだ。

◇

出産退職後に再就職する女性は、産前は正社員でも、パートなどの非正規社員になることが多い。所得税の配偶者控除や、国民年金の保険料を本人が払わなくても、夫が会社員や公務員で保険料を納めていれば年金を受け取ることができる、いわゆる「3号被保険者制度」といった、税制や社会保障面での専業主婦優遇策は残ったまま。こうした優遇は、パートでなければ受けられない。民主党は前回、所得税の配偶者控除廃止をマニフェストに掲げたものの、反対が多く見送られた。

労働政策研究・研修機構の調査によると、パートで働く女性の26%は就業調整をしている。その理由は「所得税を支払わなければいけなくなる」「配偶者控除がなくなる」「健康保険や厚生年金の被扶養者から外れる」の3つが圧倒的に多い。主婦優遇策は逆に働く女性の足かせとなり、女性の生き方や働き方を制限している側面もある。

◇

男女の賃金格差の問題もある。厚生労働省の調査によると、縮小傾向にあるものの依然、女性の賃金は男性の7割程度。日本では、正規、非正規にかかわらず、仕事の価値が同じなら男女で同じ賃金がもらえる「同一価値労働同一賃金の原則」が浸透していない。

女性も働き続け、男女が共に子育てや介護などの家庭生活と仕事を両立できる社会にするためには、男性の長時間労働の是正も欠かせない。

上野千鶴子・東京大名誉教授は「今の日本の職場は、家庭との両立はできないようにできている。(残業を強いられるような)〝男標準〟の働き方を変えない限り、女性は子どもを産めない」と警鐘を鳴らす。 (稲熊美樹)

◆共働きの増加が続く

総務省の労働力調査によると、2010年の女性の労働力人口(15歳以上)は2768万人。これに対し非労働力人口は2940万人で、このうち342万人が就業を希望している。

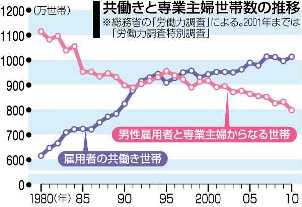

共働きと、夫だけが働く片働きの世帯数の推移は、グラフのように、1980年までは片働き世帯が圧倒的だったが、共働き世帯が年々増加。男女雇用機会均等法が成立した85年以降さらに加速し、片働き世帯との差が縮まった。

バブル経済崩壊後の92年に初めて逆転。97年以降は、共働き世帯が片働き世帯を毎年上回っており、その差は年々拡大している。2010年の世帯数は、共働きが1012万世帯に対し、片働き世帯は797万世帯。

- 講師を面接官役に見立て、就職面接の練習をする女性たち=東京都世田谷区の昭和女子大で

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人