転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【暮らし】若年層の採用に影響は 新卒者を抑える企業も

【暮らし】若年層の採用に影響は 新卒者を抑える企業も

2012/11/02

65歳までの雇用義務化

定年に達した従業員の希望者全員を、65歳まで雇用することを企業に義務付ける改正高年齢者雇用安定法が八月に成立した。経験豊富な高齢者の雇用が進む一方、若い世代の雇用に影響が出る可能性もあるため、若年者の雇用対策も同時に進める必要がある。 (稲田雅文、稲熊美樹)

◇ ◇ ◇

「働けるうちは現役でいたい」。キリンビールの再雇用社員である長谷川清さん(64)は、平日午前9時から午後5時半までのフルタイムで働く。

入社から一貫して技術者として働いた。4年前に六60歳の定年で退職した後、1年契約を続けながら現役時に培った技術を生かし、本社で設備安全の仕事に就く。責任のある仕事に引き続き取り組むことができ、「働いていて良かった」とやりがいを感じている。

定年後の雇用継続制度の充実に力を入れる同社では、既に希望者が65歳まで働く環境を整えている。退職者に占める再雇用の希望者は約4割で、現在は166人が利用する。給与は在職老齢年金を受け取れるよう、現役時代より下がる。

同社の人事担当者は「経験がある人を現役時よりも人件費を抑えて雇用できる形となるが、ノウハウを次世代へとつなぐ意味合いが強い」と語る。

トヨタ自動車は2006年度から、60歳の定年後、1年契約で最長65歳まで雇用を継続する制度を開始。給与は定年退職時の5割程度となるが、11年度の定年退職者900人のうち約7割が再雇用されている。

定年退職者の雇用義務化は、労働人口が減る中、経験豊富な高齢者が引き続き経済の担い手となることを期待できる。半面「若い世代の雇用に影響するのでは」との懸念も根強い。トヨタ自動車の担当者も「若年雇用に影響が、ないとは言い切れない」という。

ユニーの担当者は「現在の正社員の仕事は、60歳以上の人に振り替わる。当然、新卒採用を抑えざるを得ない」と語る。経団連が会員企業などを対象に実施した昨年の調査では、退職者の雇用が義務化された場合、4割が「若年者の採用数の縮減」で対応すると回答した。

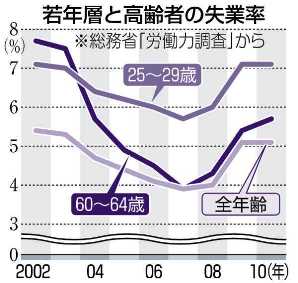

65歳までの雇用が推進され、60代前半の失業率が改善傾向にあった半面、若年層の失業率は高いままで、雇用格差は依然残ったままだ=グラフ。

慶応大の太田聡一教授(労働経済学)は「高齢者雇用の推進は大切だが、若年層の雇用に影響する可能性がある以上、新卒で卒業できなかった学生への支援や、中小企業が新卒採用をしやすい環境づくりなど、政府による若年層の雇用対策が必要だ」と語る。

◆6月現在希望者継続は5割弱

企業には2006年度から、65歳まで雇用を確保する制度の導入が義務付けられた。具体的には、定年の延長か定年の廃止、定年後の継続雇用制度の導入のいずれかを求めた。

厚生労働省の調べでは、今年6月1日現在、企業のうち82・5%が継続雇用制度を導入。ただ、労使協定65歳以上まで働ける企業の割合は48・8%にとどまっている。定年に達した社員の1・6%に当たる6千852人が、再雇用を希望したのに基準外とされ、離職している。

今回の法改正では、継続雇用する人を企業が選択できる仕組みを廃止し、希望者全員の雇用が義務付けられる。13年度から、会社員が加入する厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が引き上げられるのに伴い、年金も給料も、もらえない期間が出る人をなくす狙いがある。

13年度は61歳までの雇用を義務化。3年ごとに1歳ずつ引き上げ、25年度に65歳とする。

- 再雇用後の業務内容を話すキリンビールの長谷川さん=東京都渋谷区で

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人