転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【生活図鑑】若年 生活保護(No.415) 非正規の働き方などが関係か

【生活図鑑】若年 生活保護(No.415) 非正規の働き方などが関係か

2012/08/16

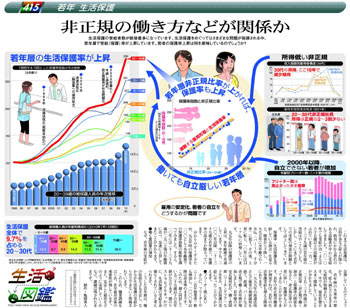

生活保護の受給者数が戦後最多になっています。生活保護をめぐってはさまざまな問題が指摘される中、若年層で受給(保護)率が上昇しています。若者の保護率上昇は何を意味しているのでしょうか?

これまで生活保護は、公的年金など収入が限られ、病気にかかる恐れのある高齢者が中心に受給してきました。2010年でも受給の39・4%は65歳以上の高齢者が占めています。一方、20~39歳の若年層の受給は9・7%でした。しかし、ここにきて若年での受給の増加が問題として浮上してきています。

保護率(生活保護を受給している割合)を見ると、戦後から下降し、1995年に全年齢で6・8‰(パーミル、千分率)に低下。その後、上昇に転じ、10年には14・7‰に倍増しています。

95年以降の保護率の上昇は、各年齢層で共通しています。中でも、2000年以降、20~39歳の若年層で、保護率の高まりが際立っています。

分かりやすくするため、95年時の保護率を100として各年齢層での保護率指数の推移を調べてみました。すると、10年には02~39歳が290と他の年齢層に比べ、急速に上昇してきたことが分かります。

●働く貧困層の増加

なぜ、若年層の受給が急増しているのでしょうか?

若年層の失業率の悪化、収入減などさまざまな原因が指摘されています。中でも、雇用形態が大きく関係していることが分かりました。

25~34歳の非正規比率(非正規で働く割合)と保護率の関係を見ると、非正規比率の上昇に伴い、保護率も上がってきたことが分かります。若年の非正規労働者が増加すれば、若年の生活保護受給も増える関係にあります。

1999年の派遣法改正など雇用の規制緩和を経て、派遣、パートなど非正規で働く若年層が増加しました。若年層の不安定雇用化が、働く貧困層(ワーキングプア)などを生み、生活保護の受給に至ったことがうかがえます。

●フリーター高止まり

さらに、フリーターやニート(若年無業者)数も増加し、2000年以降は高水準のままです。このため、親と同居している39歳以下の若年層が自立できず、親のリストラなどをきっかけに、生活保護の受給を余儀なくされていると考えられます。

こうした若年層は、職の技能なども不足し、なかなか生活保護の受給から自立できないと指摘されています。

このため、職業訓練をはじめ、若年雇用対策の重要性が増しています。また、安定した雇用をどのように実現していくかなど、課題は残されたままです。

制作・亀岡秀人

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人