転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【くらし】集めて分ける 社会保障と/人口問題編/少子化時代 注目の働き手

【くらし】集めて分ける 社会保障と/人口問題編/少子化時代 注目の働き手

2012/06/12

金属部品の塗装加工を手掛ける愛知県春日井市の春日井金属塗装所。勤続8年ほどの吉留重利さん(78)は、同社従業員の最高齢者だ。

前職の定年後、雇用延長を経て転職。時間給社員として、週4日、午前8時半から午後4時まで、金属部品を一つ一つ布製のたわしで磨いている。「近所で働けてありがたい」。生活は仕事を中心に回っている。

同僚の山本節子さん(74)も週4日、午前9時から午後5時まで働く。主に、塗装時に保護用に貼ったテープをはがすのが仕事。作業する手の動きは滑らか。「立ちっぱなしだけど体力的に問題はない。体の動くうちは働きたい」。山本さんは、はつらつとしている。

塗装そのものは専門的な技術を要するものの、前処理や後処理、梱包(こんぽう)など軽作業もある。社長の大久保清司さんは「若い人と高齢者では、仕事の内容が違う。高齢者に働いてもらっても、若者の雇用を奪うことにはならない」と話す。

同社では、従業員28人のうち、12人が60代以上。長く働いてもらうことを基本に、一応、定年は70歳にしている。吉留さん、山本さんのように、70歳以上でも延長は可能だ。

従業員は年2回、働き方について個人面談で社長と話し合う。高齢者がやる気を持ち続けるための目標設定、体力に配慮した日数や時間の短縮などが主な話題。高齢者でも長期間働くことで作業効率が上がり、大切な戦力となっている。

◇

国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2060年には、65歳以上の高齢者人口は3464万人まで増加。日本の人口の約4割を占めるとされる。一方、支え手側の15歳から64歳までの人口は4418万人で、10年比で0・9ポイント低下。0・9%まで落ち込む。

急激な高齢化と、老齢厚生年金の受給開始年齢の段階的引き上げなど制度の変化に対応するため、企業は定年引き上げや雇用延長を進めてきたが、65歳以上で働く人は、まだ全体の2割にとどまっている。

高齢者の就業意欲は極めて高い。60歳以上の男女にいつまで働きたいかを尋ねた内閣府の調査では、0・8%が「働けるうちはいつまでも働きたい」と回答。「60歳くらいまで」は9・7%にとどまる一方、65歳以上まで働きたい人は9割以上を占めた。

厚生労働省の「今後の高年齢者雇用に関する研究会」は、昨年6月の報告書で「高齢者が可能な限り社会の支え手として活躍できるよう、年齢にかかわりなく働ける『生涯現役社会』を実現する必要がある」と指摘している。

高齢者と同様、「働きたい」と考えながら、働いていないのが30代を中心とした女性だ。

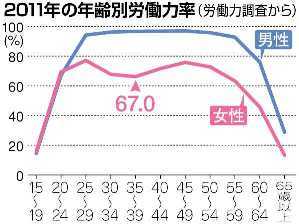

女性の年齢別労働力率=グラフ=は、出産などを理由に退職する人が増える35~39歳の67%を底に、M字形の曲線を描く。カーブのくぼみは年々浅くなっているものの、出産をきっかけに退職する女性は6割に上り、1985年ごろから大きな変化がない。

働きたいが働いていない342万人の女性は、現在の労働力人口のおよそ5%に当たる。内閣府の男女共同参画会議の調査会は「約7兆円、国内総生産(GDP)比で1・5%の新たな付加価値が創造される」と試算。5月には首相の指示で、女性の活躍に関する閣僚会議が開かれ、政府も対策に本腰を入れ始めている。

少子化による人口減少が進み、15~64歳の生産年齢人口は2010年からの50年間で、3755万人も減る見通しだ。働き手不足が懸念される中、注目されているのが高齢者と女性。現在、65歳以上で働く人は2割にとどまり、働く意欲のある女性は342万人いる。働き手の〝伸びしろ〟として、期待は高まる一方だ。 (稲熊美樹)

- 金属部品を磨く吉留重利さん=愛知県春日井市で

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人