転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

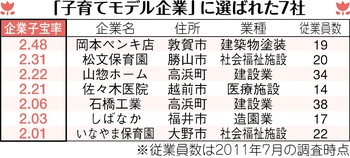

- 【暮らし】<はたらく>「企業子宝率」でモデル認定 福井県 2.0超えの7社選ぶ

【暮らし】<はたらく>「企業子宝率」でモデル認定 福井県 2.0超えの7社選ぶ

2012/05/04

従業員の子どもの人数が多い企業は子育て支援に理解があり、子育てがしやすい環境にあるのではないか-。福井県はそんな考えから、県内の中小企業を対象に新しい指標である「企業子宝率」の調査を全国で初めて実施、二・〇を超えた七社を子育てモデル企業に認定した。選ばれた企業は、どんな雰囲気の職場なのだろうか、足を運んだ。 (稲田雅文)

京都府との県境、若狭湾に面し、自然豊かな福井県高浜町で建設業を営む「山惣ホーム」は、調査当時の従業員三十四人に対し、企業子宝率が二・二二とはじき出された。山本篤社長(57)は「特に子育て支援だけに力を入れているわけではないんです」と語る。

総合建設業の同社は建物の基礎から本体、内装工事、設備工事まで、なるべく外注に出さず、自社の社員で施工することを目指している。「人がいるおかげで会社がある。外注して監理するだけでは自社に力が蓄えられない」との考えからだ。

地元の人を正社員で雇用。景気の低迷で経営が見通せない状況が続くが、従業員を辞めさせるリストラはしたことがないという。日ごろから家族のような雰囲気で、社員同士の人間関係やチームワークを重視する。社外の人もメンバーに入れた野球部とサッカー部を運営し、社員同士の交流にも力を入れている。

社員になって二十二年目の女性従業員(50)は「子どもの用事で有給休暇が取りやすい」と語る。二人の子どもを出産してそれぞれ育児休業を取得。子どもが病気の際の休暇や、授業参観の間だけ仕事を抜けるといったことができた。

男性社員も、仕事の段取りさえつけば子どもの用事で休みを取りやすいという。山本社長は「人を尊重する経営をしてきて、結果が数字に表れたのだと思う」と語る。

◇

子宝率が二・〇を超えるためには、三、四人の子どもを持つ従業員がいないと出ない数字だ。今回、モデル企業となった七社は、従業員数が十四~三十八人といずれも小規模。規模が大きい企業ほど子育て支援制度が充実しているという認識が強いが、意外な結果が出た。福井県労働政策課は「社員同士のコミュニケーションが密接に取れていて、皆で協力し合う職場の風土が根付いている」とする。

二・四八とトップだった岡本ペンキ店(敦賀市)は、年始に社長と社員全員が初詣をして昼食会を開くなど、意思疎通を密接にし、遅出や早退も柔軟に対応する。そのほかのモデル企業も社員旅行やイベントなどで家族ぐるみで交流をしたり、勤務時間の配慮をしたりするところが多い。

県は、企業子宝率が高い企業の社会的評価が高まるようPRに努めていく考え。同課は「経営者に“うちの子宝率はいくつか”と関心を持ってもらいたい」と語る。

初めて調査した指標のため比較対象がなく、詳しい分析がまだできないのが現状だ。同県は調査票の改善などで中小企業が協力しやすくして参加事業所を増やすとともに、他県に協力を求めて全国的な普及を目指す。

<企業子宝率> 企業の従業員(男女を問わない)が、在職中に持つことが見込まれる子どもの数で、正式名称は「企業の合計特殊子宝率」。1人の女性が生涯に産む子どもの数を推計する「合計特殊出生率」の計算方法を参考に従業員の年齢を5歳刻みで区分。それぞれの年齢区分で子どもを持った割合をすべて合計する。

過去は合計特殊出生率が高く、年齢が高い世代は子どもを持った割合が高く出る傾向があるため補正してある。内閣府男女共同参画会議専門委員の渥美由喜(なおき)氏が提唱し、福井県の調査も監修。県内の従業員10~300人の約3200社を対象にし、297事業所が回答した。

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人