転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【暮らし】<はたらく>給与明細 ここに注目 手取り=支給-控除

【暮らし】<はたらく>給与明細 ここに注目 手取り=支給-控除

2012/04/20

新生活が始まった春。間もなく初めての給料を受け取る人もいるだろう。給与所得者の場合は、自分で手続きをしなくても「源泉徴収」という仕組みで税や社会保険料が天引きされる。税金を負担しているという実感を持つためにも、給与明細書の見方を知っておきたい。プロに聞いた。 (稲熊美樹)

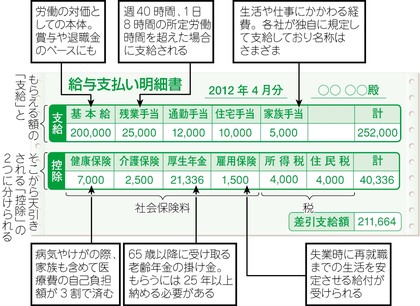

給与は月1回以上、一定の期日に通貨で(現物支給は禁止)全額を本人に渡すのが原則。支給に合わせて発行されるのが図のような明細書だ。

表記の仕方は千差万別だが、労働の対価である「支給」と、社会人の義務として負担する「控除」の2つに大別される。手取り額は、本給や各種の手当を足した総支給額から、控除の部分を差し引いた金額であることを知りたい。

手当で注目したいのが残業手当。1時間当たりの賃金の25%以上を割り増して支給される。午後10時以降の深夜の場合には25%、休日は35%が割り増しされる。時間外かつ深夜の場合は、50%が加算される。一定額までの通勤手当以外は、課税対象となる。

控除は、大きく社会保険料と税に分かれる。

社会保険料は、病気や失業など不測の事態や、老後の生活に備えるために納める。

健康保険は、企業が運営する「組合健康保険」のほか、中小企業向けの「協会けんぽ」などがあり、保険料率も違う。40歳未満は10%前後、40歳以上はこれに、介護保険料(協会けんぽは全国一律1・55%)を加えて会社と折半して負担する。

厚生年金の保険料は全国一律。毎年0・354ポイントずつ引き上げられ、現在は16・412%(八月まで)。図のように総支給額が25万2千円の場合、区切りのよい幅で区分した標準報酬月額は26万円とされ、会社と社員で4万2千671円を折半で負担する。

雇用保険は、支給総額に保険料率1・35~1・65%を掛けて算出。保険料率は業種によって異なる。これも会社と折半して負担する。

社会保険労務士の高木隆司さんは「毎年4~6月の給与を基に決められる標準報酬月額は、将来の老齢年金受取額などに関わってくる。誤りがないか一度確認を」と勧める。

税は、国に納める所得税と、都道府県や市町村に納める住民税の2種類。

所得税は基本給に加えて手当も課税の対象で、ここから社会保険料や扶養控除などを引いた額が課税対象額となる。課税対象額が増えるほど税率が高まる累進制で、現在は5~40%。

「所得税は月ごとの給与からその年の所得額を概算して天引きするので、年末に精算する。年末調整で確認を」と税理士の永井里樹さん。生命保険料や地震保険料なども控除の対象になるため、申請すると払い過ぎた分が戻ってくる。

住民税は、前年の所得に基づき翌年に支払う。学生などで前年所得がなかった新社会人は、1年目は納めなくていい。

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人