転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【暮らし】<はたらく>職業訓練を条件に支給 求職者支援制度 懸念の声

【暮らし】<はたらく>職業訓練を条件に支給 求職者支援制度 懸念の声

2012/03/16

パートや短期派遣などで雇用保険の受給資格がない人が失業した際、職業訓練の受講を条件に月10万円を支給する「求職者支援制度」が2011年10月から始まった。しかし「支給要件が厳しすぎる」との指摘や、働ける年代の生活保護受給者に制度の利用を義務付ける方向性を国が示していることに「保護の打ち切りにつながりかねない」と懸念の声が上がっている。 (稲田雅文)

以前、文筆業や農業に携わり、今年1月から求職者支援制度を利用する東京都の40代男性は、パソコン受講開始直後に訓練をやめることを決断した。「時間の無駄」と感じたからだ。

男性は昨年6月から、この制度の前身の「緊急人材育成支援事業」で、介護や環境問題など社会的なビジネスを立ち上げるため知識を学ぶ半年間の訓練を受け、充実した内容に満足していた。訓練期間の終盤、新たな支援制度により引き続き訓練を受けられると案内され「パソコンも学びたい」と受講を決めた。

選んだのはホームページ作成などの技術を学ぶ講座。ところが講師は教えた経験がなさそうな人で、教科書を棒読みするだけ。他の受講生のパソコン画面を見ると、ネットを検索したりゲームをしたりと聞いている様子はない。「就職につながる訓練とは思えない。ここまで内容に当たり外れがあるとは思わなかった」と振り返る。

一方、前の支援事業の訓練と比べ、受講者の管理は厳しい。求職活動をするよう求められ、ハローワークで月1度の就職相談を受ける必要もある。1度でも無断欠席した場合のほか、病気や冠婚葬祭による欠席でも一カ月の授業日数の8割以上を受講しないと、その月は給付金が支払われない。遅刻も欠席とみなされる。

男性が独自に就職活動を始めて立ちはだかったのがこの要件。就職セミナーなどに出席したくても、遅刻や病欠の可能性などを考えると1カ月に2、3回に制限される。結局、知り合いの紹介で就職を決めた。

◇

生活保護受給者が過去最多を更新している現状を受け、保護制度の在り方を議論してきた「国と地方の協議」では、昨年12月の中間取りまとめで、働ける年代の受給者に求職者支援制度の利用を義務付ける内容を盛り込んだ。働く能力があるのに利用しない場合、生活保護の打ち切りを検討することが適当とする。どう運用するのか、厚生労働省が検討している。

「受給者がどの訓練を受けるか、選択を迫られる。その人に合った仕事かどうか、関係なく受講させられないか心配だ」。ハローワークに勤める公務員らでつくる全労働省労働組合中央副執行委員長の河村直樹さんは懸念する。

現場で職業紹介に携わった経験もある河村さんが最も気を使ったのが、求職者がどんな仕事に適しているかを探ることだ。

しかし、同制度では多様な訓練が用意されているとは言い難いのが現状だ。厚労省によると、1月末までに認定された3100コースのうち、最も多かったのが営業・販売事務の分野で全体の26・4%を占める。次いで介護・福祉分野が21・0%、IT分野が16・1%と続く。

河村さんは「例えば、介護分野では就職が難しいと思われる50代男性が、本人も自信がないのに、介護の訓練の募集があるからと受講を強要させられるかもしれない」と語る。

さらに地域偏在も大きいと指摘する。首都圏などの都市部ではさまざまな訓練が用意されている半面、地方ではコース数自体が少ない。河村さんは「求職者支援制度は、友人の葬儀に参列した場合でも欠席を認めないなど、社会通念と合わない部分もある。生活保護の受給者に利用を義務付けるのは、職業選択の自由も脅かすのでは」と指摘する。

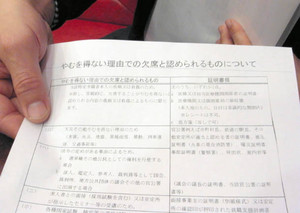

- 男性が「求職者支援制度」の利用を始める際、配られた注意書き。欠席が認められる場合など事細かに記載されている=東京都内で

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人