転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【暮らし】<はたらく>「有期労働契約」を規制へ 「不安定改善に疑問」

【暮らし】<はたらく>「有期労働契約」を規制へ 「不安定改善に疑問」

2012/02/03

契約社員や派遣社員など、数カ月~数年単位で契約を結ぶ「有期労働契約」の規制を検討していた厚生労働省は、開会中の通常国会に労働契約法改正案の提出を目指している。契約の更新を繰り返し、同じ職場で雇える期間を5年にすることが柱。非正規労働者らからは「十分な規制とはいえない」との声が上がっている。 (稲田雅文)

「同じ仕事をさせるのに、雇い止めができるという理由で、有期の職員を雇うのはおかしい」。法テラス奈良法律事務所(奈良市)で、弁護士の補助業務を担う非常勤職員の30代女性は訴える。

女性は2008年12月に非常勤で採用され、この3月末で雇い止めになる。常勤職員の産休で、1年だけ常勤の待遇になったことがある。

必要書類の作成や無料法律相談の取り次ぎなど、仕事の内容は変わらないのに、賃金は大きく違った。常勤待遇時の年収は411万円だったが、非常勤だと261万円しかない。

疑問を感じて昨年4月、「日本司法支援センター」(法テラス)に対し、常勤職員との賃金の差額の支払いを求め、奈良地裁に提訴した。「ほそぼそとでもいいから、安定的に暮らせる雇用と社会保障制度にしてほしい」と求める。

◇

厚労省の推計では、10年の有期労働者は1200万人で、全労働者の4分の1を占める。現在は1回の契約期間の上限を原則3年とする規制はあるが、短期の契約を繰り返し、同じ職場で使い続けることに対する規制はない。同省の実態調査では11年7月時点で従業員の契約を11回以上更新している事業所が、全体の18・9%も占めた。

ルールづくりのため、厚労省の労働政策審議会労働条件分科会が10年10月に議論を始めた。昨年12月、利用可能期間の上限を5年とする建議を小宮山洋子厚労相に提出。現在、同省が法案化を進めている。

建議の内容に対し、日本労働弁護団幹事長の水口洋介弁護士は「不安定な労働条件を抜本的に変えるには不十分」と批判する。

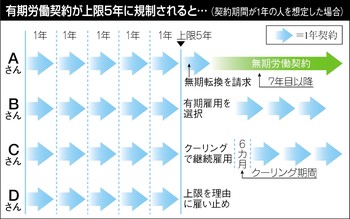

弁護団の想定では、新しい規制が導入され、契約の更新が5年に達した有期労働者に考えられるのは4ケース=図。まずは、5年を超えた6年目に申し出て無期雇用に転換されるAさんの場合。次に、そのまま有期契約の継続を望むBさんの場合だ。

建議では、Cさんのケースのように、5年を迎えても契約しない期間が6カ月あれば再び有期雇用できる「クーリング期間」の導入も求めた。これに対し水口さんは「再雇用の必要があれば、無期で雇えば良いだけ」と“抜け道”を批判する。

Dさんのように、規制を理由に仕事を失わないよう、雇い止めをした場合は、同じ仕事場で同じ業務に当たる有期労働者の新たな雇用を禁止するよう求める。水口さんは「そもそも5年という期間が長すぎ、3年にすべきだ」とも考える。

◇

市民団体「均等待遇アクション21」(東京都)事務局の市川若子さんは、賃金などの労働条件の改善策がほとんど審議されなかったのが不満だ。建議では、有期労働者に対する不合理な処遇の解消も盛り込まれたが、「実効性に乏しい。政府が具体策を率先して指導しなければ、不合理な待遇の解消は実現しない」と指摘する。

大阪市立大の西谷敏名誉教授(労働法)は「数カ月の契約を繰り返す細切れ雇用などをなくすためにも、有期労働契約の利用は、合理的な理由がある場合に限るべきだ」と“入り口”の規制の必要性を訴えている。

建議の主な内容 有期労働契約が5年を超え反復更新された場合、労働者の申し出で期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みの導入▽更新を繰り返し、期間終了後も雇用が続くと有期労働者が期待することに合理性がある場合、希望に反した雇い止めをしない判例(雇止め法理)の法制化▽期間の定めを理由とする不合理な処遇の解消。

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人