転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- <はたらく>「過労死防止へ 新たな規制を」

<はたらく>「過労死防止へ 新たな規制を」

2011/12/23

働き過ぎによる病気や自殺で家族を失った遺族と弁護士らが「過労死防止基本法」の制定を求める請願のため、全国で100万人の署名を集める活動を開始した。労働基準法による規制や、遺族による裁判を通じた社会への警鐘だけでは過労死はなくならないと考え、議員立法による規制で国や事業主の責務を明確にすることを求めている。 (稲田雅文)

「過労死や過労自殺は誰にでも起こり得ることを知ってほしい」。岐阜市の伊藤左紀子さん(62)は2007年11月、岐阜市公園整備室長だった夫の哲さん=当時(54)=を失った。市庁舎八階からの飛び降り自殺だった。

哲さんは同年4月、室長になった。直後から住民からの苦情への対応や、仕事の進め方などについての悩みを左紀子さんに話すようになったという。

同年10月に職場で意見対立によるトラブルが起きてから、精神的に不安定な状態になった。左紀子さんには「まさか自殺をするほど追い詰められていたとは」と、やりきれない思いが残る。毎晩一緒に晩酌するなど、日ごろから密接なコミュニケーションを取っていた家族でも、自殺は予期できなかった。

「夫が精神的に弱かったということで済まされたら、次の犠牲者は防げない」との思いで地方公務員災害補償基金県支部に公務災害認定を申請。しかし、同支部は「公務との因果関係は認められない」と公務外災害と認定した。同じように過労死や過労自殺で家族を失い、訴訟を起こすなどした遺族でつくる家族の会に支えられながら、今は不服申し立ての結果を待っている。

◇

「毎年、厚生労働省に要請しても、裁判に訴えても、一向に過労死は減らない。過労死をなくすにはもはや規制の道しかない」。全国過労死を考える家族の会と、過労死弁護団全国連絡会議が11月中旬、東京都で開いた「過労死防止基本法の制定をめざす実行委員会結成総会」。家族の会の寺西笑子代表は、議員立法による法制化の背景を語った。

連絡会議幹事長の川人博弁護士は、1988年の「過労死110番」の取り組みから連絡会議を立ち上げ、91年に家族の会が結成されて、ともに過労死を社会に認知させてきた歩みを紹介。しかし「長時間労働や深夜勤務は増え、職場でのハラスメントなどの不法行為は後を絶たない。20代の若者の過労死が増えているのが現状だ」と訴えた。

実行委員会は、労働基準法がなかなか守られないことから、基本法制定で国が総合的な対策を取る必要性があると考える。過労死防止基本法では▽過労死はあってはならないことを国が宣言する▽過労死をなくすための、国・自治体・事業主の責務を明確にする▽国は過労死に関する調査・研究をし、総合的な対策をする-ことを定めるよう求めている。来年6月の通常国会までに100万人の署名を集め、議員立法での法制化を目指している。

署名に関する問い合わせは実行委東京事務局(東京駿河台法律事務所内)=電03(3234)9143=へ。

◆統計数字「氷山の一角」

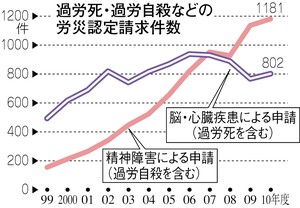

厚生労働省の調査によると、2010年度、働き過ぎで脳・心臓疾患などにかかり、労災申請があったのは802件。うち亡くなったのは270件に上る。近年増えているのが心の病で、職場でのストレスなどが原因でうつ病などの精神疾患になり、労災を申請したのは10年度1181件。このうち自殺(未遂を含む)は171件に上る。

過労死防止基本法制定実行委員長の森岡孝二・関西大教授(企業社会論)は「過労死や過労自殺が1件あれば背後には100件あると考えてよい」と語り、こうした数字は“氷山の一角”と指摘。「国の取り組みで交通死亡事故は減っているが、取り組みがない過労死は減っていない」と国による総合的な対策を求めている。

- 過労死防止の法制定を目指す実行委員会の結成総会=11月18日、東京都千代田区で

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人