転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【暮らし】<はたらく>女性に偏る短時間勤務 取り組み 社会全体で

【暮らし】<はたらく>女性に偏る短時間勤務 取り組み 社会全体で

2011/11/25

育児と仕事との両立を図ろうと、昨年6月に改正された育児・介護休業法は、事業者に短時間勤務制度の導入を義務付けた。しかし、利用が女性に偏っていたり、キャリアアップをあきらめざるを得なかったりと課題は多い。制度を利用する女性の声に耳を傾け、ワークライフバランス(仕事と生活の調和)を考えた。 (稲熊美樹)

「働きだすと、子どもと接する時間は本当に少ないと気付いた。フルタイムに戻りたい思いもあるが、気持ちは揺れています」

東京海上日動火災保険本店(東京都千代田区)。短時間勤務制度の利用者を対象に年に1回開かれる「カンガルー会」で、女性社員が悩みを打ち明けた。

同社は、子育てと仕事を両立できる制度づくりに力を入れる。柱の一つが短時間勤務制度。希望すれば1日最大3時間まで勤務時間を短縮でき、始業時刻や終業時刻を30分刻みで決められる。妊娠中から子どもが小学校3年生になる年度の終わりまでと、一般的な企業より長く制度を利用できる。

会は、利用者同士で悩みを打ち明けたり、工夫を共有したりすることを目的に、同社が昨年から始めた。「営業先に直行、直帰し、移動時間を減らす」などの工夫が発表される一方、短時間勤務特有の悩みも。ある女性が「勤務時間外に勉強会があり、ついていけない」とキャリアアップへの不安を語ると、別の職場の女性が「勉強会は録画してもらっている」と助言した。

同僚や顧客との関係にも苦労がうかがえた。ある女性は「仕事をできないときや退社後は、担当の仕事をやる社員を決めてもらう」と職場の配慮を紹介。顧客との関係では「短時間勤務であることを説明し、理解してもらっている」「急ぎでない用件は、メールで連絡してもらうよう徹底した」といった工夫が紹介された。

こうした発表で同社は、子育てを両立するロールモデル(目指すべき手本)を探りたい考え。ただ男性は、制度の適用外で定時がない裁量労働が多いこともあり、昨年度の利用者334人のすべてが女性だった。

◇

厚生労働省は2009年、最初の子どもを持つ直前と現在の働き方を比べるため、未就学の子どもがいる男女を対象に就労時間調査を行った。

子どもを持つ前、労働時間が週30時間未満だった女性は全体の12・6%だったのに対し、現在は37・0%と大幅に増えた。男性も子どもを持った後に残業を減らした傾向が読み取れたが、負担は女性に偏っている。

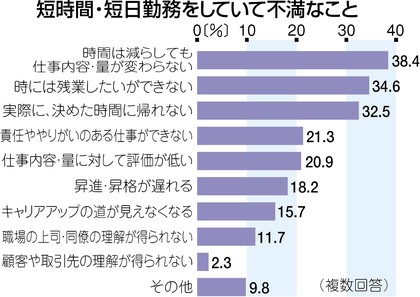

短時間や勤務日数を減らす「短日勤務」をしていることへの不満では「仕事内容や量が変わらない」(38・4%)「時には残業したいができない」(34・6%)などが挙がった=グラフ。

東京大社会科学研究所「ワーク・ライフ・バランス推進・研究プロジェクト」代表の佐藤博樹教授は「妻の勤務先だけが負担するのは不公平。ワークライフバランスは、社会全体で取り組まなければならない」と話す。制度利用者のキャリアアップの観点からも、職場全体の残業体質の改善や、夫婦で定時退社できる日を週2、3回設定する-などの必要性を指摘する。

<短時間勤務制度> 2010年6月の改正育児・介護休業法の施行(従業員100人以下の企業は12年7月)で、3歳未満の子どもを育てる労働者の希望があれば、所定労働時間を原則6時間にできる制度を設けることが事業所側に義務付けられた。決まった曜日だけ勤務時間を短縮したり、短日勤務の導入も可能。

厚労省の10年度の雇用均等基本調査によると、短時間勤務制度がある事業所は、54・3%。08年度に比べて15・4ポイント上がった。

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人