転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【暮らし】天職ですか/地道な作業が大発見に

【暮らし】天職ですか/地道な作業が大発見に

2011/10/28

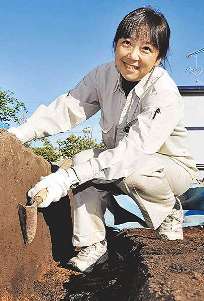

愛知県小牧市内で埋蔵文化財の発掘調査があるときが出番。小野友記子さんは、同市教育委員会文化振興課で埋蔵文化財担当の専門職員を務める。

シャベルで土を掘っては、土や出土品を観察。「この部分は、他と色が違う。建物の柱があったのでは」「鎌倉から室町時代くらいの土器のかけらだろう」などと読み取っていく。

同市教委には、小野さんと先輩男性職員の二人の埋蔵文化財担当がいる。発掘の現場作業、出土品の整理、報告書の作成、市民への説明…。子育てをしながらで忙しいが、「好きな仕事をしている」という充実感がある。

歴史に親しめる環境で育った。名古屋市で一緒に暮らしていた母方の祖父が歴史好き。祖先が参勤交代の様子を記した手紙が家の中にあったりした。高校時代は、サークルの「地歴部」に入り、大学・大学院の六年間は、奈良女子大(奈良市)で歴史や考古学を学んだ。

自治体の埋蔵文化財の担当者を目指したが、ほとんどの自治体が毎年、一人しか採用しない狭き門。二年間は関西で文化財関係のアルバイトの仕事をしながら、全国各地の自治体の採用試験を受け続け、十一年前、故郷に近い小牧市で就職できた。

小牧市教委は、織田信長が一五六三年に築城した小牧山城の発掘調査を続けている。調査の結果、当時としては先進的な技術が施された本格的な城造りだったことが、はっきりしてきた。

今年三月には、小野さんが石垣の中から、墨で人名が書かれた石を見つけた。草書体で「佐久間」の文字。信長の重臣、佐久間信盛が築城で大役を担ったのでは、と歴史ファンの関心を集めた。

「日々、地道な作業を続けていれば、一生のうちに一回ぐらいは歴史の教科書を書き換えられるような発見ができる」。アルバイト時代、発掘調査の大先輩から聞いた言葉が脳裏によみがえった。

「自己研さんが必要」と、休日にも学会や研究会、発掘現場説明会などに手弁当で足を運ぶ。「歴史的な出土品を掘り出せても、その価値を理解する能力がないと、何事もなかったことになってしまう」。ずっとこの仕事を続けたい、と願っている。

文 白井康彦

写真 今泉慶太

- 根気よく遺跡の発掘作業をする小野友記子さん=愛知県小牧市で

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人