転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【生活図鑑】進まぬ女性の社会進出(No.373) 変わった意識 追いつかぬ現実

【生活図鑑】進まぬ女性の社会進出(No.373) 変わった意識 追いつかぬ現実

2011/09/15

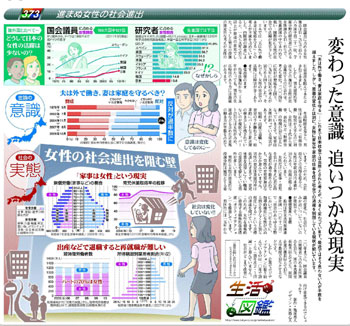

「夫は外で働き、妻は家庭を守る」―これまで日本社会では当然とされた考えが、大きく変わっています。最近ではそう思わない人が半数を超えました。しかし、意識の変化とは別に、女性に育児や家庭の仕事を任せ社会での活躍を制限している現状が続いています。

国会議員に占める女性割合は11・3%で186カ国中121位、学術分野の研究者に占める女性割合も13・6%で、先進諸国の中できわめて低い-国際的に女性の社会での活躍が見劣りしています。

日本では「夫は外で働き妻は家庭を守る」との考えが主流を占めていました。内閣府の調査によると、1979年で70%以上が賛成の意見でした。こうした男女の役割の固定的な考えが女性の社会進出を阻んできたとされてきました。

しかし、男女雇用均等法などの施行で女性が社会進出するのに合わせ、考えも変化。2004年に反対が賛成を上回り、09年には反対の考えが50%を上回りました。それでも、女性の社会での活躍には障害が多くあります。

◆低所得のまま

均等法施行から25年がたっても、男女の生活時間のあり方には課題があります。

生活時間を見ると、男性は仕事など「有償労働」時間が大半なのに対し、女性は30代から家事、育児など「無償労働」の時間が50%以上になっていきます。家事は女性が担っている現実があります。

結婚・出産で退職し、育児の手が離れると、結果的にパートなど非正規の働き方しか残されていないのが現状です。パートの70%は女性が占め、派遣なども含めた非正規の働き方が半数を占めています。このため、会社員などの所得を見ると、女性は年収100万円未満が30%あり、所得が低く抑えられています。

女性だけに家事・育児を負わせる考えに否定的な意見が過半数を占めても、男性の育児参加はなかなか進んでいません。男性の育児休業取得率は低迷したままです。育児休業を取得しにくい職場の雰囲気を感じている男性が多くいます。

男性と女性の固定的な役割分担は疑問とする意識の変化に、社会のしくみが追いついていないのが現状です。

◆積極登用へ目標

政府は男女共同参画基本計画(10年12月)で「社会のあらゆる分野において20年までに、指導的地位に女性が占める割合を少なくとも30%程度にする」という目標の達成を掲げています。このため、女性を積極的に登用する積極的改善措置(ポジティブアクション)を推進しています。

具体的には15年から20年までに、国会議員の候補者に占める女性割合を30%、国の本省課室長相当以上で5%、民間企業の課長以上で10%、大学教授で30%とするなどです。

しかし、企業でポジティブアクションに取り組んでいるのは10年で28・1%(前年比2・1ポイント減)と進んでいません。

社会がどこまで改善に向け変化できるのでしょうか?

制作・亀岡秀人

デザイン・川端乙大

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人