転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【暮らし】障害者の就労 多様な働き方を検証

【暮らし】障害者の就労 多様な働き方を検証

2011/09/08

さまざまな施策がとられながら、なかなか進まない障害者の就労。障害者自立支援法に代わる障害者総合福祉法案のたたき台づくりでは、就労支援の枠組みを再編成する提言がまとめられた。一方、就労支援で大きな成果を上げる事業所も出ている。障害者の就労は、どう変わっていくだろうか。 (境田未緒)

大津市のJR大津駅隣にある公衆トイレ。「笑顔をみんなで取り戻そう!」と書かれたTシャツ姿の「掃除屋プリ」のメンバー2人が掃除する脇を、利用者が「ご苦労さま」と通り抜けていく。障害者が社会の中で働くPRも兼ねたTシャツは、東日本大震災以降にデザインが替わり「笑顔-」の一文が入った。

掃除屋プリは、滋賀県の独自制度「社会的事業所」の1つ。障害者10人を含む12人が働く。大津市が管理する公衆トイレ約20カ所を2班に分かれて毎日、清掃している。

制度は2005年、障害者の就労促進のため始まった。障害のある人もない人も対等な立場で働けるよう全員が雇用契約を結び、経営の意思決定にも参画する。障害者1人当たり月額7万5000円の運営費や一事業所で年額100万円の管理費は、県と市町が2分の1ずつ負担して助成している。

プリの賃金は、基本は11万円。扶養家族や自立の有無などで加算していく。プリで働き始め、生活保護を抜けた人もいる。

◇

06年施行の障害者自立支援法や07年の「福祉から雇用へ」推進5カ年計画では、福祉的就労から一般就労への移行を進め、福祉施設で働く障害者の工賃を倍増させることを目指した。

しかし、一般就労への移行はなかなか進まず、工賃は07年度1万2200円から09年度1万2700円と微増にとどまる。

自立支援法に代わる障害者総合福祉法の骨格を話し合ってきた、内閣府の「障がい者制度改革推進会議」総合福祉部会は8月30日、福祉サービスの利用者負担を原則、無償にするなどの提言をまとめた。

その中で、就労移行支援や就労継続支援、地域活動支援センターの機能などを、障害者就労センターとデイアクティビティセンター(作業活動支援部門)に再編成することが盛り込まれた。多様な働き方などを検証するため試行事業(パイロット・スタディー)を実施し、支援の仕組みを検討することも提言している。

パイロット・スタディーの対象は全国で80カ所ほど。大阪府箕面市のように自治体が独自に賃金補填(ほてん)をしている事業所や、滋賀県のように障害者と障害のない人が共に働く形態の事業所が挙がっている。

◇

「そもそも重い障害の人ばかり集めて『稼げ』というのはむちゃ」と話すのは、障害のある人もない人も共に働く事業所づくりを進めるNPO法人共同連(全国事務局・名古屋市)事務局長で、総合福祉部会メンバーの斎藤縣三さん。共同連は障害者だけでなくホームレスやニート、薬物・アルコール依存者など社会的な排除を受けている人も参加する「社会的事業所」を提案している。イタリアや韓国に同様の制度がある。

斎藤さんが理事長を務めるNPO法人「わっぱの会」が運営する愛知県内の共働事業所にはここ数年、シングルマザーや高齢者が職を求めて来る。滋賀県の社会的事業所も、要介護者を抱えているなどの就労困難者が少なくない。

「プリ」などが加盟するNPO法人おおつ「障害者の生活と労働」協議会事務局長の白杉滋朗さんは「2カ月間、同僚が付き添って1人で事業所に通勤できるようになったメンバーもいる。障害者の生産性の低さを切らない事業所では、働きにくい人も働ける」と指摘する。みんな環境があれば、労働能力を発揮でき、経済的な自立もできる。

斎藤さんらが訴える働き方を実現するには、仕事の安定確保がカギを握る。そのためには優先発注などが必要。提言に盛り込まれたパイロット・スタディーでは、3年間で仕事の安定確保などのあり方を検証する。

◆支援事業所介し成果

音楽が鳴り響く店内の階段を、赤いユニホームの男性(32)が、きびきびと掃いていく。複合娯楽施設を全国展開するラウンドワン(堺市)の鳴海店(名古屋市)。1週間前に正式採用された男性は「やっと希望の仕事に就けました」と顔をほころばせた。

知的障害があり、以前も清掃の仕事をしていたが、経費削減などで勤務時間が減り退職。1年余ハローワークに通ったが、書類や面接で落とされた。ハローワークで知ったのが、障害者の就労を支援する会社「ウイングル」(東京都港区)が、3月に開いた名古屋野並センターだった。

同社は2008年、障害者福祉サービス事業を始めた。障害者の就労移行支援事業所=メモ=を全国に15カ所(現在24カ所)置き、就労支援をした結果、10年度は155人の障害者が就職できた。センターではパソコンやビジネスマナーの訓練をし、雇用開拓にも力を入れる。

◇

支援事業所が企業に障害者の実習を呼び掛け、就職につなげるケースも。就職後も定着支援を続けている。本年度は4~6月で100人が就職を果たし、うち精神障害者は六割以上を占める。

金属メーカーで働く男性(31)は、2年前に精神疾患の発作が起きて引きこもり状態に。野並センターで訓練を受け、就職活動に励んだ。希望する工場勤務の障害者求人は少なく、一般求人を出している企業30社に職員が電話をして、3社の面接を受けた。全社から内定を得た男性は「会って話せば働けると分かってもらえる。事業所のスタッフが面接に同行してくれたのも心強かった」と振り返る。

支援事業所の存在は、雇用する側にも心強い。ラウンドワンは3年ほど前、障害者雇用を増やそうと各地の店舗で計40人を採用。だが短期の退職が相次いだ。人事室次長の長安雅威さんは「障害の特性も知らず、従業員の理解もなかった」と反省する。

支援事業所のスタッフがいれば、店側も障害者も相談でき、理解を深め合える。「障害のある人が活躍する店は、店全体の雰囲気もいい」と長安さん。現在は48店で65人が働いており、全108店に雇用を広げたい考えだ。

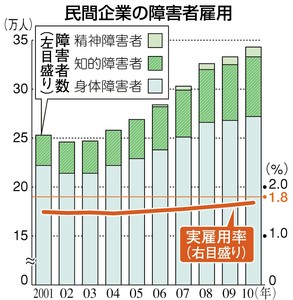

厚生労働省のまとめ(10年6月)では、民間企業で働く障害者は34万3000人。年々増えているが、法定雇用率1・8%を達成している企業は半数未満。障害の種別では身体27万2000人、知的6万1000人、精神障害1万人と、精神障害者の少なさが目立つ=グラフ。

◇

そんな中、精神障害者を多く雇う企業も。CD・DVDレンタルのゲオ(愛知県春日井市)は昨秋、特例子会社=メモ=の「ゲオビジネスサポート」を設立した。パートや契約社員として働く34人中、26人が障害者。このうち、サブリーダー3人を含め半数が精神障害者で、DVDにシールを貼るなどの作業に取り組む。

同社営業本部の松本知子さんは、別の2社の特例子会社設立に携わったが、精神障害者の割合はいずれも20~25%だったという。「精神障害は個性が大きく、配慮が必要」とし、面接では一時間は話を聞く。サブリーダーの男性(27)は「90分単位で休憩があるなど働きやすい」と職場環境の良さを語る。

ウイングル情報戦略本部の渡辺龍彦さんは「訓練などで自信をつけてもらい、企業にも精神障害への理解を進めたい」と話している。

<障害者就労移行支援事業所> 障害者自立支援法に基づき、一般企業への就職に向けて実習や就労支援、就職後の定着支援などをする。株式会社やNPO法人などが運営する。従来の授産施設から移行した事業所も多い。2010年度は全国1028事業所のうち、就職者がゼロだった事業所は436。平均就職率は15.8%。就職率50%以上は99事業所。

<特例子会社> 企業が障害者の雇用を促進する目的でつくる子会社。障害者雇用促進法は、従業員56人以上の企業に対し、全従業員の1.8%以上の障害者の雇用を義務付けている。障害者のために特別な配慮をし、一定の要件を満たした上で、厚労相の認可を受ければ、特例子会社の雇用数を、親会社やグループ全体の雇用分として算定できる。

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人