転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- <はたらく>病児保育を考える(上)

<はたらく>病児保育を考える(上)

2011/05/27

働く親が困るのは子どもの病気。親に代わり、病気や回復途中の子どもを預かる病児・病後児保育所の要望は高い。ただ施設数が限られ、「利用しにくい」という親の声がある一方、施設からは「赤字になるばかり」と悲鳴が上がる。子どもが病気になったときの保育の実情を探った。 (稲熊美樹)

岐阜県の研究職の女性(37)は、4月から3歳と1歳の息子を保育園に預けて働いている。公務員の夫が急に休むのは難しく、実家は東京。子どもが病気になっても、急に頼れる人はおらず、女性も「代わりのいない仕事で休めない」。次男が40度近い熱を出した日、隣市の小児科医が併設する病児保育所に預け、出勤した。

病児保育所の利用料に決まりはなく、自治体の裁量に任せられているが、1日2000円が一般的。名古屋市のように利用時間が長い場合は、4000円とする自治体もある。

出費を考えると頭が痛いが、病児保育はありがたい。女性が長男を出産後に復帰した前の職場では、長男が病気になるたびに仕事を休んだ。出勤した日には休んだ分を取り戻そうと仕事に励んだが、同僚の理解は得られず、気まずくなった。「前の職場での反省を踏まえ、早めに手を打っている」と話す。

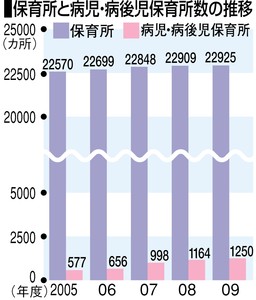

厚生労働省によると病児・病後児保育の施設は国の補助が始まった1996年以降、次第に増えて2009年度は1250カ所。小児科医が医院に併設したり、行政が保育所内に開いたり、NPO法人が部屋を借りて運営する場合もある。

しかし約2万3千カ所ある保育所に比べると、施設数は5%にとどまる。保育園児1660人当たり一カ所。定員は4~6人が多く、地域や時期によって利用を断られることがある。感染症だと「隔離する部屋の数が足りない」と利用できない場合も。

◇

利用者数は季節によって激変する。年度初めや風邪、インフルエンザが流行する冬は、子どもたちも体調を崩しやく、利用が多い。施設はこうした利用者数の波に苦労する。

看護師に加え、子ども2人に対して1人の保育士を置くのが厚労省の基準。ただ利用者数や疾患は、当日にならないと確定しない。親は子どもの体調が悪いと前日に「念のため」と予約する。しかし、朝になると高熱で預けられる状態ではなくなったり、治って利用の必要がなくなったり。

愛知県のある病後児保育所では、前夜までに6人の予約があった日の朝、全員がキャンセル。出勤した3人の保育士は、おもちゃの消毒や部屋の掃除で1日を過ごした。「キャンセルを見込んで保育士を手配するわけにはいかないし」と担当者は悩みを語る。

岐阜県内の小児科医が、院内で運営する病児保育所は、年間延べ約八百人が利用するが、支出の大半は人件費。常勤看護師と保育士1人ずつに加え、午前八~午後六時の開設時間に合わせ毎日2~3人の保育士にパートで来てもらう。

自前の施設で家賃がなく、光熱費や通信費を極力抑えても、年間計1500万円かかる。利用料は1人一日2千円で160万円。収入の大半を国や県、市からの補助金で賄うが、150万円近い赤字が出る。小児科医は「医院の経営と合わせて、何とかやりくりしている。困ったお母さんたちを放っておくわけにいかない」と話す。

全国約510の病児保育所でつくる全国病児保育協議会の09年調査によると、赤字経営の施設は6割以上。同協議会の木野稔会長は「もうかる必要はないが、これでは続かない」と現状を訴える。

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人