転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

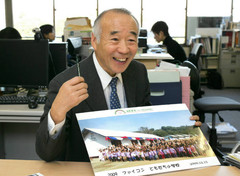

- 【暮らし】<うぇるかむシニア>地元民中心に学校運営 東南アジアに小学校を建てる元商社マン 谷川 洋さん67歳

【暮らし】<うぇるかむシニア>地元民中心に学校運営 東南アジアに小学校を建てる元商社マン 谷川 洋さん67歳

2011/02/23

谷川洋さんはNPO法人「アジア教育友好協会」(AEFA、東京都港区)の理事長を務めている。

常勤四人で寄付金を集め、タイ、ラオス、ベトナムなどの教育環境の整備が遅れた少数民族地区で、小学校の校舎を民間援助として建てている。

「昨年十二月もベトナムを訪れ、建設した十八校を二週間にわたって見て回り、新たな建設候補地を調べてきた」

元商社マン。大手商社で主に鉄鋼を扱い、海外駐在も経験した。六十歳で定年退職したとき、ある財団から途上国で学校建設に協力するNPOを設立しないかと誘われた。

「学校建設のノウハウはまったくなかった」。とりあえず自宅に任意団体を立ち上げた。ラオスなど現地を視察すると援助する難しさを感じた。

「学校というハコモノは援助で建ったが、いつの間にか打ち捨てられた学校が予想以上に多かった。学校運営は地元住民を中心にしなければならないことを学んだ」

二〇〇五年、第一号としてベトナム中部の電気のない山村に、三教室、トイレ、井戸を備えた小学校を完成させた。それ以来、これまでに各国で計九十六校を建ててきた。多くは木造で三、四教室、児童数八十~二百人規模の校舎だ。一教室あたりの建設コストは約一万ドル(約八十四万円)ほどという。

学校の建設や維持管理は地元住民が中心になってもらうため、裏方に徹する。「学校が完成すると、村を挙げてお祭りのような開校式が開かれるが、私たちは式にはできるだけ出席しない」。しかし、維持管理のため、何度も足を運ぶ。

時には建設場所などで地元の行政担当者と対立することがある。そこは商社時代に培った交渉術やプレゼンテーション力で理解を得る。

学校同士の交流も進めている。福島県のある小学校は、ラオスの山村にある相手校に楽器がなく、音楽の授業がないことを知り、使わなくなったリコーダーや鍵盤ハーモニカを集めて贈った。それを使って相手校で音楽の授業が始まった。交流を行った日本の小学校は延べ七十二校になる。

組織はNPO法人となり、昨年三月から寄付金控除を受けられるようにもなった。「シニア世代の人から二十万~五十万円の寄付をいただくことが多い。ありがたい」。寄付は増え続け、昨年の年間活動予算は約一億二千万円になった。

「住民中心という基本方針を忘れないよう、自分たちの活動や組織に外部の目を入れるため、十四人に無報酬の顧問をお願いしている。途上国の相手と心が通じ合い、感謝されるとうれしい」 (草間俊介)

◆若い世代へ 社会経験は必要だ

若い人で海外援助の現場で働きたいという人が増えている。ただ、大学を出てすぐに援助の現場に入るのではなく、社会経験を積んでから始めた方がいい。私たちは日本の社会に乗って(立脚して)活動しているので、社会経験は必要だ。私も商社勤務時代に学んだノウハウや経験が役に立っている。私たちは情報公開に努め、活動内容や実績、支援の方法などは協会のHP(協会名で検索)で公開しているので、ぜひそれを見てほしい。

- タイで建てた小学校の写真を見せながら活動の様子を話す谷川洋さん=東京都港区で

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人