転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【暮らし】<はたらく>自治体の未就職者支援 基礎研修、就業体験を通じて「中小」の魅力知る

【暮らし】<はたらく>自治体の未就職者支援 基礎研修、就業体験を通じて「中小」の魅力知る

2011/02/18

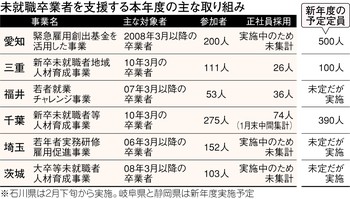

就職環境の悪化を受けて本年度、人材派遣会社と連携して未就職卒業者支援に取り組む自治体が相次いだ。支援で就職できた若者も多いが、自治体によって成果にばらつきが出ている。今春卒業予定の大学生の就職内定率は過去最悪。多くの自治体で新年度も事業の継続を予定している。支援の成果と課題を探った。 (片山健生)

2月上旬、検査用試薬卸売業「平野純薬」(福井市)の本社倉庫。メーカーから届いた商品と発注伝票を照合する船谷恭平さん(23)の姿があった。昨年10月に正社員として採用された。きっかけは、福井県が本年度から始めた「若者就業チャレンジ事業」だ。

事業は、2007年3月以降に大学などを卒業した未就職の若者が対象。受託した派遣会社が六カ月間、未就職者を契約社員として雇用し、ビジネスマナーなどの基礎研修後、人材を求める協力企業で就業体験させる。

船谷さんは10年3月、未就職のまま国立大を卒業して事業に応募。平野純薬で五カ月間、就業体験して、やる気や働きぶりを認められた。朝礼で社長から社員バッジを渡された日の記憶は鮮明だ。「これで社会人になれたと思いました。今は仕事も多く任され、充実感があります」

◇

福井県の事業には53人の未就職者が参加して、36人が正社員の職をつかんだ。一歩手前の試用期間中の五人を含めれば、正社員としての採用率は77・4%と、一定の成果を挙げている。

ポイントの一つは、求職側と求人側のミスマッチの解消。研修受け入れ企業の多くは中小。在学中は大手志向だった研修生が、就業体験で中小企業の魅力に気付く。船谷さんも「在学中は就活サイトの情報だけで企業を選んでいた。サイトに載っていなくても、いい企業はたくさんあった」と打ち明ける。

企業側にとっては、派遣会社がビジネスマナーなどの基礎研修を担ってくれる、という利点もある。船谷さんが就職した平野純薬は、パートを含めて従業員55人。人事担当者は「基礎を学んで来てくれるのは、指導のノウハウも人手も十分ではない当社にはありがたい。就業体験で即戦力か見極めることもできる」と評価する。

自治体の事業を受託した人材派遣会社は「中小企業は採用にかける金もブランドもない。大学に集まる求人は大手ばかりなのでミスマッチが起きる」と指摘する。

◇

同様の事業に乗り出し、成果が振るわなかった自治体もある。三重県は、正社員としての採用率が23・4%。今後、集計結果をまとめる他県を含め、研修内容に改善の余地がありそうだ。

愛知県の事業に参加している大卒女性(23)は「企業との相性が大切。本格的な就業体験の前に、短期で何社かに行けるといい」と注文する。三重県の事業で正社員になった大学院修了の女性(26)は「高卒者が大卒者と一緒に基礎研修を受けるのは大変そうだった」と、柔軟なクラス編成を提案する。

福井県の受け入れ先企業の一つは「研修生のビジネスマナーなどに不足があった場合、再度、基礎研修で補わせる仕組みがあるといい」と語る。

三重県は新年度、定員を減らして支援を集中させるほか、複数の企業を体験できるよう期間を広げ、5カ月間程度にする方針。担当者は「未就職者の就職率としては本年度、一定の成果を挙げたと思うが、新年度は100%に近づけたい」と話している。

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人