転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【暮らし】<はたらく>「ワールドカフェ」広がる 小グループで対話 アイデア、やる気生む

【暮らし】<はたらく>「ワールドカフェ」広がる 小グループで対話 アイデア、やる気生む

2011/01/21

リラックスした雰囲気の中、小グループでの対話でアイデアや個人のやる気を生み出す新しい話し合いの形「ワールドカフェ」が注目を集めている。社内のコミュニケーションの円滑化や街づくり活動など、さまざまな分野に広がりつつある。 (竹上順子)

「学びの原動力はワクワクと好奇心」「大人の学びが楽しいのはすぐに実践できるから。失敗できる場も必要だよね」

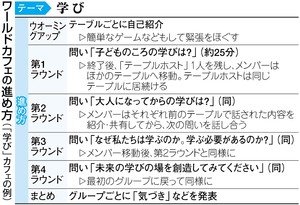

昨年十二月中旬、東京都内で「学び」をテーマにしたワールドカフェが開かれた。学生や社会人ら約六十人が参加。五人ほどの組に分かれ、「子どものころの学びは?」など四つの問いごとにメンバーを替えて、生き生きとした会話を繰り広げた=表。

結論などはあえて出さない。初めてワールドカフェを体験した筑波大付属駒場中学・高校教諭の沢田英輔さん(33)は「違う分野の人たちとの話で気づくことがたくさんあった。教育への期待の大きさも感じた」と満足そうに振り返った。

ワールドカフェは一九九五年、米国の経営コンサルタントらが考案。所属や立場の異なる人々が集まり、一つのテーマについてメンバーを替えながら話し合う。組を替えた際、それぞれ前の組で話したことを伝え合うため、対話内容を共有できる。個人として自由な意見を表すのが基本。「自分が話すことを考えるより、相手の話を聞くことに集中する」「アイデアをつなぎ合わせてみる」ことなどが推奨される。

「学び」カフェを主催したワールドカフェ・コミュニティ・ジャパン(WCJ)代表で、組織活性化コンサルタントの香取一昭さん(67)は、ワールドカフェが注目される理由を「社会の複雑化や経済のグローバル化で、一組織の中だけでは解決できない問題が増えたため」と分析する。「新しいアイデアは多様な立場、考えの“他花受粉”から生まれる。対話への参加で、課題に主体的に取り組む社員も出てくる」

◇

日産自動車のテクニカルセンター(神奈川県厚木市)では、社員有志が二〇〇九年秋から、独自の「ラーニングカフェ」を開いている。これまで「途上国と私たち」「マーチ(車種)が好き」などをテーマに六回開催。社内外から毎回、約五十人が参加する。

運営メンバーで同社R&D人事部の西出恵美さん(47)は「消費者の話も聞け、外に目を向ける大切さをあらためて感じた」。製品計画部の中村哲也さん(37)は「他部署とのつながりも広がっている。部署内でカフェを開き、年間計画を立てた例もある」と話す。

企業間の連携の可能性を探ろうとワールドカフェを開く人たちも。昨年、企業や大学など約十団体が参加するカフェの事務局を務めたNECマグナスコミュニケーションズ社員の田口真司さん(38)は「将来的には新たな価値やビジネスを創出したい」と意気込む。

横浜市は「都市ブランド」づくりのためのワールドカフェを〇九年に開催。市民ら約五百人が参加し、街の魅力などを話し合った。市をPRするスローガンが生まれ、街づくりグループが誕生。同市都市経営局政策課の米満東一郎担当係長は「話しやすく、自分でも何かしようと思わせるカフェは、地域の課題を考えるのに適している」と話す。

ワールドカフェには「素早い決定には適さない」などの特徴もある。WCJの香取さんは「気軽に開けるが、正しく使われないとがっかりする人も出てしまう。考え方を理解し、対話の楽しさを味わってほしい」と話す。

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人