転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【石川】職人ら無病息災祈る 輪島・宝泉寺で「お講」

【石川】職人ら無病息災祈る 輪島・宝泉寺で「お講」

2011/01/04

古文書「日本番匠始(ばんじょうはじめ)」が伝わった一五三八(天文七)年から行われている輪島市門前町の諸岡職工組合の「職人お講」が三日、同町道下の高野山真言宗護摩堂(ごまんどう)宝泉寺で営まれた。

毎年一月三日に職人が初顔を合わせ、事故のないことを祈り、仕出し料理とかしわ汁でお神酒を酌み交わしながら新年の賃金などを決め、組合員の親睦を図るのが習わし。太子講とも呼ばれる。

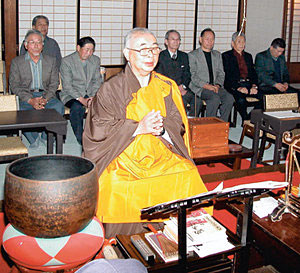

この日は建築や左官、水道配管、鉄工、来賓ら十人が参拝。聖徳太子がインドから大工が使う差し金(かね尺)を日本に伝えて法隆寺や四天王寺などを創建したことから、聖徳太子の画軸を飾り、木原正信住職(73)が般若理趣経を唱える中、職人らが焼香をして無病息災などを祈った。

議事では、一九九八年に基準賃金を二万円と決めて以来、今年も現状維持とした。二年任期の講長に刀祢正さん、副講長に神崎浩二さん、一年任期の当番に刀祢さんと神崎さん、松下正二さんを選んだ。

(渋谷昭次)

- 職人お講で無病息災を祈る職人ら=輪島市門前町で

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人