転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【生活図鑑】労働者派遣法改正の焦点

【生活図鑑】労働者派遣法改正の焦点

2008/09/25

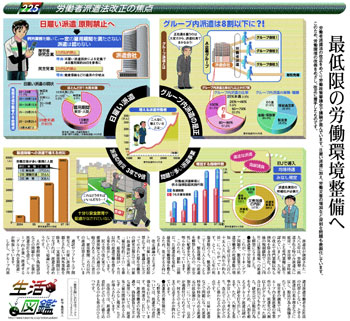

最低限の労働環境整備へ

労働者派遣法の改正をめぐり労働政策審議会で議論が進んでいます。日雇い派遣に加え、労働災害の増加など深刻な問題も表面化しています。このため、労働環境の改善をめざし、改正に着手したものです。

派遣法が創設された一九八五年は、登録型(派遣される時のみ派遣元に雇用)、常用型(常時雇用)とも専門業種に限り認めていました。九九年の改正で専門業種以外も例外を除き自由化。その後の規制緩和で二〇〇四年には製造現場への派遣も解禁になりました。

●製造業で労災増加

これが、ワーキングプア問題や、製造業での派遣労働者の死傷者数の増加(〇七年は五千八百八十五人と〇四年の約九倍)につながっています。とくに、〇七年の死傷者数のうち、製造業が二千七百三人ともっとも多く、製造現場への派遣を解禁したものの、安全性に配慮を欠いた実態が明らかになっています。

このため、緩和一辺倒だった派遣法を見直し、最低限の労働環境を整えるため、改正する方向になりました。

改正議論の主なポイントは、日雇い派遣の原則禁止です。審議会に先立って示された厚生労働省の研究会報告では、日雇い派遣指針で定義した「雇用契約三十日」を参考に、雇用期間が一カ月以内の派遣労働を禁止する案を提示しています。

民主党の改正案でも、健康保険などの適用の分岐点である二カ月に着目し、雇用期間二カ月以内の派遣は禁止としています。

通訳やソフトウエア開発など、日雇い派遣が問題とされない例外業務を除き、一定雇用期間以上でなければ、派遣を認めないという結論になりそうです。

人件費抑制と偽装請負などの問題から、企業が派遣会社を設立し、グループ内企業へ派遣する「グループ内企業派遣」が増加しています。

しかし、グループ内派遣は派遣労働者を正社員の代替としない、とする派遣法の基本理念などに反し、脱法行為と指摘されています。

厚労省の調査では、グループ内企業派遣の事業所のうち、派遣先の八割以上がグループだった割合は約70%もありました。研究会では脱法行為をなくすため、八割を超えるグループ派遣は認めない方針を打ち出しています。ただ、八割でも基準が甘いという考えもあり、改正でこの点がどのように扱われるのかが焦点です。

このほか、日雇い派遣などで問題になった派遣料金や料金に占める派遣元の収益割合(マージン割合)については、公表が義務付けられそうですが、何をどのようにどこまで公表するかが問われています。

●派遣先の責任強化へ

与野党ともに、派遣については、派遣先の責任強化を打ち出しています。欧州連合(EU)では、派遣労働者の均等待遇や、偽装請負など不正な雇用については、派遣先と雇用関係があるとみなす「みなし規定」などが導入されています。

法改正では、派遣先の責任がどのように盛り込まれるのかも焦点のひとつです。

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人