転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【三重】患者の就職支援にも力 県難病相談支援センター

【三重】患者の就職支援にも力 県難病相談支援センター

2010/03/15

国が指定する難病の患者と家族を支援している県難病相談支援センター(津市桜橋3)が、4月で設立5年を迎える。最近は患者の就職支援に乗り出すなど活動の幅は広がっているが、知名度が足りず相談者はまだ少ない。センターは「1人で悩まず、気軽に相談してほしい」と呼び掛けている。

県が2005年4月、難病患者の不安を取り除く窓口にしようと県津庁舎保健所棟の1階に設置し、NPO法人・三重難病連に運営を委託。平日の午前9時から午後4時まで全般的な相談に応じているほか、患者と家族でつくる18団体が疾患ごとに相談会を開いている。県内各地で出張相談会もあり、すべて無料だ。

治療法が確立されていない難病の患者は長期の闘病を強いられ、精神的な負担が大きい。相談者の悩みは「どの病院に通えばいいのか」といった治療面だけでなく、家族や仕事の問題にも及ぶ。患者同士の自助組織の意味合いが強いセンターでは、患者が自らの経験を基にアドバイスしている。

「同じ患者なら病気のことを話しやすい」。センターの河原洋紀所長(60)も難病の1つの網膜色素変性症を患っている。35年ほど前、視力と視野の両方が奪われるこの病気を発症した。市役所で働き、幼い子どももいたが、当時は周りに相談する相手がいなかった。「不安で目の前が真っ暗になった」と振り返る河原所長は「仲間と話せば安心感が持てるし、治療の情報も入る」とセンターの利点を説明する。

設立当初の活動は治療の助言や仲間の紹介が主だったが、今は生活全般の支援に広がった。難病を患った河原所長は市役所を中途退職した経験を持つ。そこで昨年6月からハローワークとも連携し、患者の就職活動を支援する取り組みを始めた。

しかし、センターの認知度は十分とは言えない。国の特定疾患治療研究事業の対象となる難病の患者は年々増え、08年度末現在で1万481人に上る。疾患は56種類に及び、パーキンソン病や潰瘍(かいよう)性大腸炎の患者は1000人を超える。

その一方で、センターに寄せられる相談は年間1000件ほどで、患者数の1割ほど。ホームページやチラシ、保健所の窓口などでPRしているが、あまり認知されているとは言えない。河原所長は「以前の私のように孤独感を感じている人は多いはず。周りに患者がいたらセンターを紹介してほしい」と話している。

問い合わせは、センター受付=電059(223)5063、相談は専用電話=電059(223)5045=へ。

(鈴木龍司)

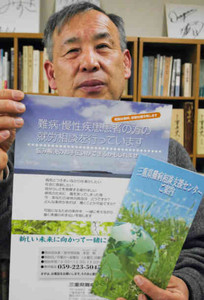

- 県難病相談支援センターの利用を呼び掛ける河原所長=津市の中日新聞三重総局で

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/10/10

- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」

- 2025/10/01

- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル

- 2025/09/25

- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人